どうも、モノ紹介に依存しきっているこのブログの運営(存続)のため少なくとも年間100万円Amazonにつぎこむロピログ(@LOPYLOG)です。

巷で話題にあがったガジェットやQOLグッズを買っては試し、また類似品が出れば比較してレビュー、みたいなことを日々繰り返しているわけですが・・

今回は、「本当に買ってよかったおすすめガジェット超まとめ」と題して、実際に生活に取り入れたモノの中から特に「QOLが上がった、目を引くものだった」、みたいなものをジャンルに分けて片っぱしから厳選してみました。

ある意味このブログの集大成的な内容になってる(はず?)なので、ぜひこの記事がお買い物の一助になれば幸いです!

長いので目次を用意しておきます。気になるところだけでもどうぞっ

デスク周りのベストバイガジェット

TIME TIMER(アナログタイマー)

PC作業、ゲーム、読書、ネットサーフィン…時間を決めて、時間内に終わらせるってことがニガテなぼくが手放せないのが、「TIME TIMER」という時間管理用のアナログタイマー。

デジタルでも良くない?と使う前は思っていたんですが、色が付いてるとパッと見た時に残り時間がわかりやすいんですよね。なにより、数字で表示されるより色の情報が先に目に入る方がいくぶん「時間に追われてる感」も減る気がする・・?

Anker MagGo 3-in-1パッド(充電スタンド)

スマホ、イヤホン、ウォッチの3つをまとめて充電できるAnkerのMagGo 3-in-1パッド。

この手の3連タイプって最近だといろんなメーカーから出ていますが、中でもシンプルを極めたデザイン、かつ「スマホ2台」「イヤホン2台」と柔軟に対応できる便利な板状ステーション。

モニター下のデッドスペースに滑り込ませられますし、Qi2充電、USB-C対応ふくめ、据え置きの充電スポットとしてAnkerが最適解じゃないかなーと思ってます。

この価格でApple Watchの急速充電に対応しているモデル自体そもそも希少ですしね。

ロジクール MX ERGO S(マウス)

ロジクールのMX Masterシリーズをかれこれ4年ほど愛用していた筆者ですが、ずっとトラックボール型のマウスを使ってみたいなと思っていました。

買うなら同じくロジクール製の「MX ERGO」しかない!と決めていましたが、MX ERGOにはどうしても許せない欠点が一つ。そう、充電端子がUSB-Cに対応していないということ。そしてついにUSB-C対応モデルの「MX ERGO S」が登場し、「これは試すしかない」ということで念願のトラックボールデビュー。

結論は、大満足。「マウス本体を動かさない操作」は、手首の負担を大幅に軽減してくれますし、サイドボタン(DPI切り替えボタン)+スクロールで、前モデルでは叶わなかった水平スクロールも可能に。

普通のマウスからの乗り換えの場合、少々の慣れは必要だけれど、いざ馴染んでしまえば元のマウスに戻れなくなる快適さが確かにあります。乗り換え検討中の方、デバイスをUSB-Cで統一したいという方にぜひMX ERGO S試していただきたいです。

唯一欠点をあげるとすれば、カラバリがグラファイトのみということ。デスク周りを白系で固めている人は、オフホワイトが選択できる電池駆動の廉価モデル「M575SP」もぜんぜん有りだと思います。筆者は両モデル試しましたが、操作性は申し分ないですし、最大15機能割り当てられるのでカスタマイズ性も必要十分なのでこちらもオスススメです(ただし接続可能台数は1台のみ)。

Mistel MD600 Alpha(メカニカルキーボード)

キーが扇状に配置されたAlice配列に、パカッと割れる左右分離型という“異色”のメカニカルキーボード「Mistel MD600 Alpha」。

まず左右分離型の良さですが、長時間タイピング時に肩と手首が疲れない。これに尽きます。

普通のキーボードは、両手が近い距離にあるので、どうしても両肩と腕を内側に狭めるような体勢になりがち。ところがキーボード自体を左右に分割できる分離型なら、自分の肩幅に合わせて左右のキーボードを自由に配置できます。なので、肩と腕が自然に広がった状態でタイピングができるというわけです。

で、MD600 Alphaの優れている点が、分離型にくわえて「Alice配列」を採用していること。

個々の手の大きさや指の長さを考慮して左右それぞれ「扇状」にキーが配置されていて、指や手首の動作が最小限で済むというAlice配列。とくに長時間のテキストワークでは非常に快適で、一度試すと元の配列に戻れない良さがあります。。

「左右分離型でAlice配列、さらにワイヤレスのメカニカルキーボード」という希少なMistel MD600 Alpha。US配列に抵抗がなく、長時間のタイピングを快適にするためのキーボードを検討している人はぜひチェックしてみてください。

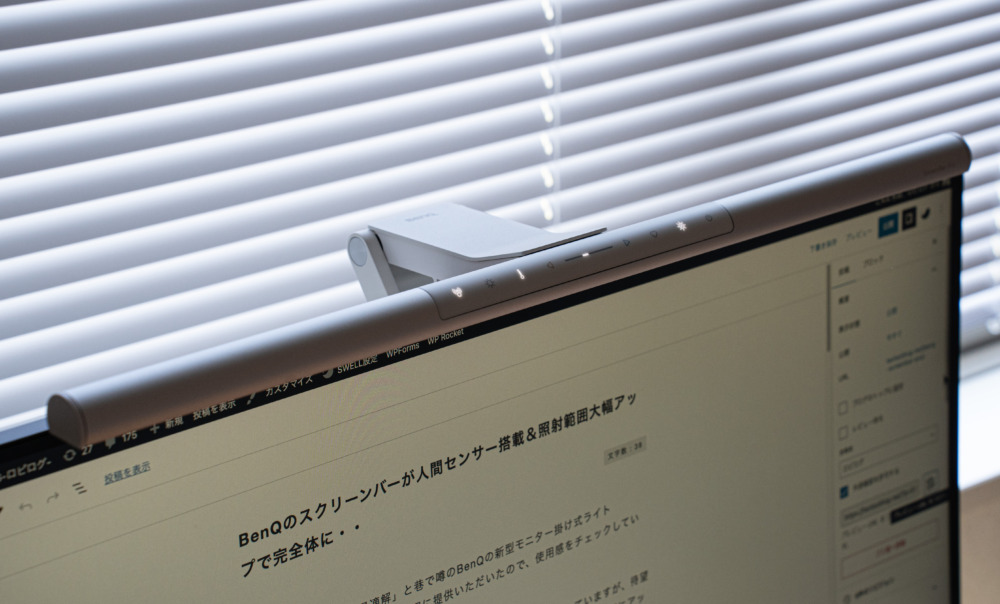

ScreenBar Pro(モニターライト)

BenQのモニターライトScreenBar Pro。

見た目のスマートさはさることながら、何より気に入っているのは人感センサーによる自動点灯・消灯、そしてリアルタイムの自動調光機能。

5分間動きが感知されないと自動で消灯し、また感知している状態では点灯し続けるのですが、イスを引いて座ると同時に点灯し、席を立つと勝手に消灯してくれるというのが非常に快適。これに一回慣れちゃうと元の手動操作にもどれなくなります、ほんとに。

で、点灯すぐに自動調光機能が有効化されて最適な明るさに落ち着つく、といった具合です。ダークカラー中心だったカラバリに「シルバー」が追加されたので、白系でデスク構築してる人やiMacを使っている人もこれを機にモニターライトデビューいかがでしょうか。

ロジクール MX Brio700(Webカメラ)

いっときに比べて需給が落ちついたWebカメラですが、コロナ後のリモートワークの定着以降ずいぶん身近になりましたよね。ただ不思議なのは、ノートPCに内蔵されているWebカメラはその間ほとんど進化していないということ。

Web会議ツール自体まだまだ高画質の配信に対応できるようになっていないので、カメラ側にどこまで映像の質を求めるか問題もありますが・・配信するにあたって、「可能な限りの高画質な映像で、だけど手間はかけたくない」という人は多いはず(かくいう僕もそう)。

現在ぼくが愛用しているのは、ロジクールのMX Brio700。

4K対応機種なのでどちらかというとハイエンドの価格帯になりますが、映像の鮮明さとなめらかさに関しては間違いないというモデル。約170gと超軽量&Type-Cケーブル接続なので、いざとなればMacBookとセットで持ち出して使える汎用性も便利なWebカメラです。

Tourbox Elite(左手デバイス)

一般的に「左手デバイス」と呼ばれますが、簡単にいうと「よく使うショートカットキーを登録してワンクリックで呼び出す」ためのコントローラー。

で、この左手デバイスも各メーカーから出ていますが、現行希少な「無線対応」であるのがTourbox Elite。

拡張性も充実しており、11個のボタンと3つのダイヤルにショートカットキーを割り当てることが可能。画像や動画編集時にキーボード横に置いて使う拡張デバイスとして極めて使い勝手がいいです。

テキストワークや事務作業にはよりキーの視認性が高いElgato StreamDeckがおすすめですが、写真・動画編集などより直感的な操作を必要とするクリエイティブな用途で強力なツールになる「Tourbox Elite」ぜひチェックしてみてください。

AlmozのPCスタンド

ノートPCを使ってると目線が下がって猫背になりがち…でも据え置きPCやモニターを置くには手狭。ダイニングテーブルや即席の環境だとそもそも置けない問題がありますよね。

そこでおすすめなのが、しっかり高さが出せるタイプのノートPCスタンド。お気に入りのキーボードとマウスを外付けすれば、簡易のデスクトップ環境がつくれます。

最近書斎とは別に夫婦共用の作業スペースをリビングに作ったのですが、そこでもPCスタンドが大活躍。ちなみにこのAlmozのスタンド、高さに加えて左右の角度調整(回転)も対応しているので、外部モニター接続時にMacを開いた状態で使うためのスタンドとしても一役買ってくれてます。Amazon価格3,780円とお値段もリーズナブル。

Minisforum UM760 Plus(ミニPC)

2025年、ミニPCがとにかく安い。

かなり安価でハイパフォーマンスなWindowsPCが手に入るようになった昨今ですが、中でもイチオシなのがこちらのMinisforum UM760 Plus。

- AMD Ryzen 5 7640HS (Radeon 760M)

- 16GB RAM (DDR5-5600MHz)

- 1TB SSD(M.2 2280 PCIe4.0)

「WindowsPCの入門機を探している」「それなりにしっかりとしたWindowsPCがほしい」といったニーズ全方位におすすめできる一台。Amazon実売価格は約7万円となっていますが、常時クーポンが発行されており5万円強で手入れることができます。

2023年にリリースされた「Ryzen 5 7640HS」という、ややニッチなAPUを搭載するミニPCですが、ライトゲーミングやクリエイティブ用途にしっかり対応できるパワーをそなえつつ、手に余りすぎない“ちょうどいい”性能のAPUです。

6000番台のRyzen 7と比較するとさすがにマルチコア性能では劣りますが、グラフィック性能ふくめそれ以外の部分ではほぼ勝ってます。

40Gのデータ転送&PD65Wで動くため機動性も申し分ないですし、静音設計でファンの駆動音が静かなのもうれしいポイント。Wi-Fiは6E、Bluetooth5.3で通信可能です。ミニPC界のパイオニア的メーカーのMinisforum製なので安心感は段違いですし、「WindowsPCで迷ったらとりあえずこれを選んでおけば間違いなし」といった一台かなと個人的には思います。

外部グラフィックボードを接続できるOCuLinkを搭載しているのもUM760 Plusの特徴ですが、これが必要なければ5.5万円で手に入る姉妹機の「UM760Slim」という選択肢もアリかと思います。(拡張性という意味でのコスパはOCuLink対応のものの方がいいですが、UM760 SlimもUSB4には対応しているので外部グラフィックボードを繋ぐこと自体はできます)

「ドカンと存在感のある大きいデスクトップPCはちょっと…」という方は価格と性能のバランスが絶妙なMinisforum UM760 Plusぜひ検討してみてください。

スマホのベストバイ周辺機器

THE FROST AIR ULTRA(iPhoneケース)

「ほぼ、裸」のiPhoneケースといえば、CASEFINITE(ケースフィニット)のTHE FROST AIR ULTRA。

「AIR」の名のとおり、究極まで薄く・軽く、それでいて「強さ」も手にれる。至高のバランスを実現したiPhoneケースです。

ここ数年ですっかりiPhoneの定番ケースになりつつあるTHE FROST AIR ULTRAですが、昨年からついにMagSafe対応モデルも登場。

薄さと耐久性の両方を求める人、iPhone本来のデザインを崩したくない人、とにかくシンプルなケースが欲しい人。どんなニーズにもフィットするケースなので、迷ったらまずこれを選んでおけば間違いなし。

MATECH MagOn 5000(モバイルバッテリー)

これまで数々のスマホ用のモバイルバッテリーを試してきましたが、不動のベストバイがMATECHの極薄バッテリーこと「MagOn 5000」。

これの何が良いかというと・・

- iPhone本体より薄い

- とにかく軽い(117g)

- ケーブル不要、くっつけるだけ即充電

- 有線充電もできる

- ちょうどいい5000mAh(約スマホ満充電1回分)

5千円台と同タイプの他社モデルより安価なので、MagSafeに対応するiPhone 12シリーズ以降の専用モバイルバッテリーとしては今のところコレが最適解でしょう。

毎日持ち運べるコンパクトなモバイルバッテリーを一台持っていたいという人はチェックしてみてください。

Anker 511 Charger(急速充電器)

現行iPhoneはすべて電源アダプタが付属しなくなりました。そのため、別で充電アダプタを用意する必要があります。

そして、購入するなら制限なしで急速充電できる30W出力、かつ希少なプラグ折り畳み式のAnker 511 Chargerがおすすめ。

安心安全のAnker製で、軽量&コンパクト、プラグは折り畳んで持ち歩ける、そしていざとなればタブレットやノートPCも充電できる、最強な充電器です。

Anker PowerLine III Flow(絡まないケーブル)

Ankerの「絡まないケーブル」ことPowerLine III Flow。

ケーブル自体の使いやすさはもちろん、高耐久なシリコンなのでクリップで束ねてポーチやポケットに収納したりと、とにかく扱いやすいんですよね。しかも100W高出力なので、PCやタブレットの急速充電もOK。

0.9m、1.8mと2種類選べるので、ぼくは家の中のケーブルはほぼこれで統一しちゃいました。笑

強いて難点をあげるとすると、一回これに慣れちゃうと他のケーブルが使えなくなるってことですかね。笑

MOFT Snap On(スマホスタンド)

スマホアクセサリー界の王様こと、MOFTの「Snap On 」。

一つでスタンド、スマホリング、カードホルダーの三役を兼ねるというもの。後発で出てくる類似品もいろいろと試してきましたが、MOFTはMOFTで毎年着実に改良されるので一生これに勝るものが出てこないという・・

マグネットの吸着力も十分でしっかり安定して使えますし、外したいときはサッと外して他のMagSafeアクセサリーと併用できるのがとても便利。

キャッシュレスとの相性も抜群なので、なるべく持ち物を減らしたいという人にもおすすめです。

AulumuのMagSafeバッテリー

MagSafe対応のモバイルバッテリー。12シリーズ以降のiPhoneで使用することができます。

シルバーとブラックの2種類から選べて、バッテリー容量は3500mAhで、出力は5W。

他社ハイエンドモデルに比べると容量や速度は控えめですが、その分薄型・軽量かつ過度の発熱を避けれるので、手に持って使う分には最適な仕上がりじゃないかなと思います。

こういったiPhone背面にくっつく系のモバブは各社から出てますが、このギア感満点のAulumuデザイン、正直ダントツで所有欲満たしてくれます。表面はもちろん、使用中は一切見えない裏面のコイル剥き出しデザインまでいちいちカッコいいんですよ。。

さらにキックスタンド付きなので、タテヨコどっちでもスタンドできる仕様も嬉しいポイント。

スピードや機能重視で選ぶバッテリーってことならAnker MagGoなど他に最適な選択肢は当然ありますが、気軽に持ち歩くバッテリーパックとしては唯一無二の完成度いっていいんじゃないでしょうか。

GROVEMADEのMagSafeスタンド

海外のおしゃれデスクセットアップを漁ってると、高確率で登場するのがこの「Wood MagSafe Stand」。GROVEMADEから出ているMagSafe充電器専用スタンドです。

Apple純正のMagSafe充電器をセットして使うので基本的にAppleデバイス専用にはなりますが、特徴はなんといってもこの重厚感…。

iPhone 15 Proを装着した様子がこちら。縦置きも横置きもしっかりとくっつきます。

見た目の重厚感だけでなく、MagSafe充電器込みで約1.3kg(こちらの真鍮モデルは約1.7kg)と本体自体もなかなかの重量級。ズシっと安定してくれるので、片手でiPhoneを付け外ししたときに全く位置ズレしないのも使いやすいところ。安定感のないMagSafeスタンドはシンプルに使いづらいですからね。

そして、GROVEMADEのお家芸ともいえるケーブルマネジメント。土台の部分に通して背面にはわせる形なので、だらーんとケーブルが垂れるみたいなこともなくスマート。

正直、実用性や汎用性といった部分なら他にも優れたスタンドはあるでしょう。そして、おそらくもっと安価で手に入ります。

それでも、Wood MagSafe Standを選ぶ理由はやはりインテリアとしての圧倒的なたたずまい。デスクにこの上ない雰囲気をもたらしてくれるので、「安くはないけど・・この雰囲気がたまらない!」という人ならきっと満足できるアイテムになるはず。

オーディオ関連のベストバイ

Anker Soundcore Life P3(ワイヤレスイヤホン)

Ankerのノイズキャンセリング対応完全ワイヤレスイヤホン。

“価格破壊イヤホン”でお馴染みのSoundcoreシリーズですが、いろいろと種類がある中でも特にコスパ爆発しているのがこの「Soundcore Life P3」。

約8,000円と完全ワイヤレスイヤホンとしてはエントリー帯ながら、遮音性、音質、バッテリー性能、装着感、アプリ性能いずれも2万円クラスのイヤホンに匹敵するという人気モデル。

詳細は「Anker Soundcore Life P3レビュー|史上最強コスパの完全ワイヤレスイヤホン」でもレビューしていますが、発売開始から2年経った今でもコスパで選ぶイヤホンにおいてSoundcore Life P3の右に出るものはないってくらい名機だと思ってます(2年間ガチでこれを超えるイヤホンに出会えてない…)。

数万円するようなハイエンドイヤホンとかじゃなく「あくまで手頃な価格でいいものを選びたい」そんな人はきっとぶっ刺さるイヤホンだと思うので、ぜひチェックしてみてください。

HUAWEI FreeClip(耳を塞がないイヤホン)

音楽をガッツリ聴く用のメインイヤホンはテクニクスのEAH-AZ80-Sですが、作業するときのながら聴きにはファーウェイのFreeClipという“耳を塞がないイヤホン”を愛用中。

これ自分の中で革命が起きたガジェットの一つなんですが、付け心地が異次元に快適。カナル型の完全ワイヤレスイヤホンってなんだかんだ2〜3時間で限界がきますが、FreeClipは誇張なく無限装着できます。笑

音質良し、音漏れほぼなし、マルチポイント付き。唯一使いづらかった本体から音量調整できない仕様もアプデで改善されて完全体に。。

SANGEAN WR-301(小型スピーカー)

作業時のBGM代わりに愛用しているのが、こちらのラジオ機能をかねるBluetoothスピーカー「SANGEAN WR-301」。

手のひらサイズの小さな筐体からは想像できないようなパワフルな音が鳴るんですよね。音の広がりや立体感もあってメインスピーカーとしても全然使えちゃいます。

あとは何と言ってもこのレトロな外観。アナログ感たっぷりのキャビネットデザインが最高にツボです…。

ヘルスケア周りのベストバイアイテム

AICE LITEプラス ネッククーラー

エアコンの風がニガテな人にとって、エアコンとは最後の最後につかう“切り札”ですよね。

かくいう我が家も、扇風機や遮熱カーテンなどを活用して、なるべくエアコン無しでも快適に過ごせるよう工夫しているのですが…

そんなエアコン苦手派の我が家で革命が起きたアイテムが、室内はもちろん、外出時にも使える冷却アイテム「RANVOO AICE LITEプラス」。いわゆる“ネッククーラー”です。

通常の冷風だけでなく、本体自体がキンキンに冷える冷却モードをそなえるのですが、これが本当に気持ちいいんですよ。例えるなら、金属に触ったときの「ヒヤッ」とする感覚がずっと続く感じ。

充電はUSB-Cに対応するのでモバイルバッテリーとも相性がいいですし、最大17時間のロングバッテリー(MAXで使っても3時間強持つ)、充電カラの状態から1.5時間で満充電できるなど、屋内外選ばず非常に使いやすいです。

で、極め付けはアプリ連携。細かい風量調整のほか、AIによる自動温度調整、先ほどの冷却モード、静音モード、エコモードなどすべてスマホ上で操作が完結します。(この便利さに一回慣れるとアプリ非対応モデルがほんとに使えなくなる・・)

約2万円強(Amazonクーポン適用時)と、他社製と比べても強気の価格ではありますが、暖房モード付きこれ一台でオールシーズンまかなえることを考えると納得感はあります。(毎年ころころ買い換えるものでもないですしね)

扇風機を使って自然に近い風を浴びながら、「RANVOO AICE LITEプラス」で吹き出る汗をシャットアウトしてしまえば暑い夏場も怖いもの知らず。なお、カラバリは白モデルの「スノーホワイト」、青モデルの「グレーシャーブルー」の二種類から選択できます。(我が家では夫婦で色違いを愛用中)

SwitchBot ドアロックセット

鍵の開け閉めを自動化するスマートロックと、指紋解錠付きのキーパッドがセットになったSwitchBotのドアロックセット。

スマホやスマートウォッチからの施錠・解錠を可能にするスマートロック単体でも十分便利なんですが、スマートロック生活を1ランク上に引き上げてくれるのがこのキーパッド。

とにかく認識精度(解錠スピード)がめちゃくちゃ良いので、荷物で両手が塞がってしまった日でもノーストレス解錠。

ぶっちゃけスマートロックって使ってみないことには使用イメージがいまいち湧かないですよね。何なら電池が切れたらそのまま閉め出されるんじゃ・・?みたいな。

もちろんそんな心配はなく、バッテリー残量が20%を切るとアプリで教えてくれますし、なんなら普通に物理キーでも解錠できます。(ハブ2との連携で遠隔操作も可能)

なるべく手間をかけず、でもセキュリティは万全でスマートロック化したいという人は、手軽・安心・スマートなSwitchBot ドアロックセットいかがでしょうか。

SwitchBot S10(ロボット掃除機)

家事の効率化が求められる時代において、ひときわ需要が高まっているロボット掃除機。

そんな近年のロボット掃除機市場の中でも、完全自動掃除機としてひとつの到達点ともいえるのが「SwitchBot S10」。

ゴミの自動吸引や水拭きだけでなく、掃除機本体のモップパッド洗浄、水交換、清水・汚水タンクのお手入れ…これら人間の手が必要だった掃除機本体のメンテナンスまで全自動になったというもの。

詳細は「ロボット掃除機が新たなステージへ…SwitchBot S10でついに水交換まで人の手いらずに」でも紹介していますが、文字通り「掃除のすべて」を任せられる一台。

掃除のわずらわしさから離れたい人、メンテナンスが面倒そうだから…となかなかロボット掃除機の導入に踏み切れずにいた人も、ぜひこの機会にロボット掃除機デビューしてみてはいかがでしょうか。

SwitchBot カーテン3(スマートカーテン)

夜はカーテンを閉めて寝たいけど、朝は窓から朝日を浴びて目覚めたいんだよな〜。

そんな人にうってつけのアイテムが、カーテンの開閉を自動化できるスマートカーテン。

スマホやハブからの操作はもちろん、アプリのスケジュール設定から毎日決まった時間にカーテンを開く。なんてこともできちゃいます。

他にも、手で軽くカーテンを引くと開閉する”半自動設定”や、照度レベルに合わせて動作させる”光センサーモード”など、かなり自由度高くカスタマイズが可能。

これはもう一回体験するとわかりますが、元の開け閉めには戻れなくなる快適さです・・。

第1世代からずっとお世話になってますが、これから導入する方はモーター音が静音化された第3世代のSwitchBot カーテン3がおすすめ。

ちなみに我が家は、別売のSwitchBot リモートボタンの上下2つのスイッチに開閉をそれぞれ割り当てて、カーテン専用リモコンとして運用してます。笑

お家時間を快適、便利にするガジェット

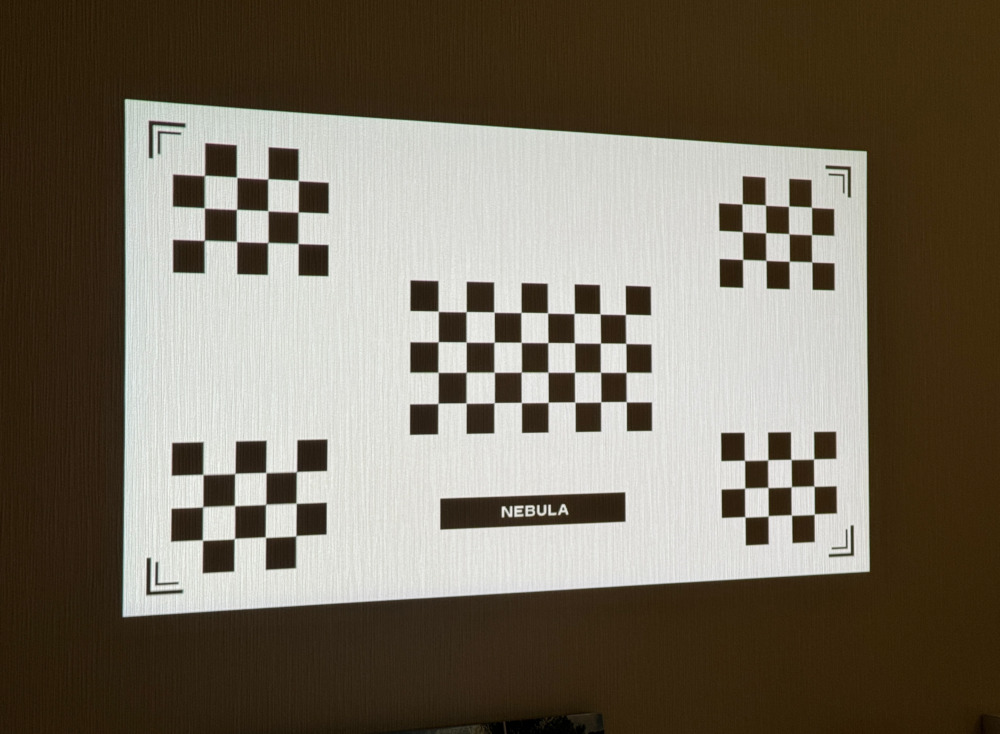

Anker Nebula Capsule 3(モバイルプロジェクター)

Ankerから販売されているモバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3」。

このプロジェクターの一番の特徴は、Google TVに対応していること。

これまでのAndroid TVでは、コンテンツごとにアプリ内で切り替えが必要だったところ、Google TVを搭載したことでホーム画面からダイレクトで各アプリに飛べる仕様に刷新されています。

さらに、これまではサードパーティのアプリを介す必要があったNetflixにも正式対応し、リモコンにも無事Netflix専用ボタンが追加。純正OSに対応したことで、従来のもっさり駆動も劇的に改善。Netflixユーザーならこれ一択といっていいレベルにユーザビリティが向上してます。

解像度も今作からフルHD(1920 x 1080ピクセル)に対応。明るさは200ANSIルーメンと数値的には心許ないのですが、HDR10対応のため白黒のコントラストやグラデーションは値以上にくっきり映し出してくれます。

また、一般的なレーザー光源ではなく、LED光源が採用されているのも特徴。目に有害なブルーライトを発さないことにくわえ、省エネ駆動のため動作音もとても静かです。

オートフォーカス・自動台形補正にも対応し、前作は水平の台形補正が手動だったのに対し、Nebula Capsule 3は垂直水平ともに自動台形補正に対応しています。

前モデルにはなかった障害物自動回避や、投影⾯に合わせてサイズ調整するスクリーンフィットにも対応するなど、500mlサイズながら高性能なモバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3」。投影性能と価格のバランスも絶妙で、使用環境にかかわらず迷ったらコレな一台です。

| 製品名 | Nebula Capsule 3 |

|---|---|

| サイズ | 約78 x 78 x 160mm |

| 重さ | 約850g |

| 明るさ | 200ANSIルーメン |

| 解像度 | フルHD(1920 x 1080ピクセル) |

| スピーカー | 8W(Dolby Digital Plus) |

| ワイヤレス規格 | 2.4 / 5.0GHz(IEEE802.11 a/b/g/n/ac)・Bluetooth 5.1 |

| OS | Google TV |

| 価格 | 69,990円(税込) |

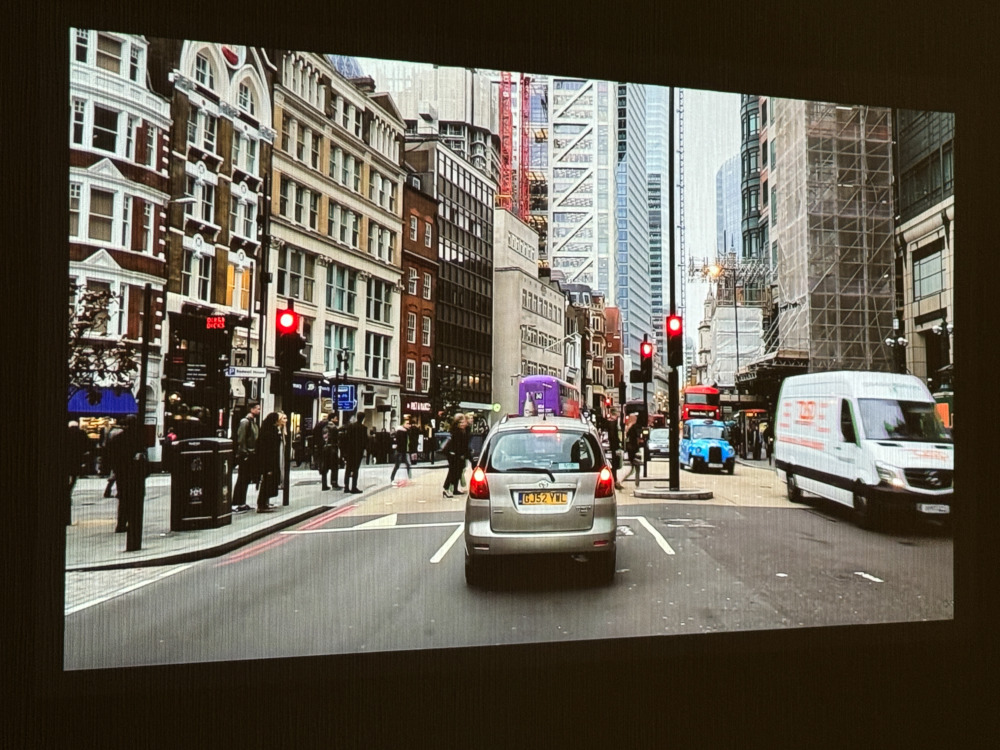

XGIMI HORIZON Pro(ホームプロジェクター)

XGIMIが販売するホームプロジェクター「XGIMI HORIZON Pro」。

特徴は何といってもホームプロジェクター屈指の投影性能。解像度4K(3840 x 2160ピクセル)、明るさ最大2,200ANSIルーメンと、夕方以降の暗い環境下では液晶テレビと比べても遜色ないくらい明るく、鮮明に投影ができます。

老舗オーディオメーカー「Harman Kardon」のスピーカーを8W x 2機搭載と音響周りも妥協のないHORIZON Pro。正直その辺のBluetoothスピーカーと比べても、はるかにパワフルですし臨場感もあります。

もちろんオートフォーカス・自動台形補正にも対応。ハイエンドモデルなだけあり、垂直水平両方の自動台形補正に対応しています。

また、起動が早いのもHORIZON Proの特徴。一般的に起動が早いとされてるものでも十数秒のラグは当たり前の中、なんと電源ボタンオンから5秒足らずで立ち上がります。

投影性能、音響、各種調整機能、インテリアに溶け込むデザインと、家庭用プロジェクターに求められる全方面で完成されたXGIMI HORIZON Pro。

20万円弱の価格が示す通り、現行のホームプロジェクターの決定版といっていい一台。価格に見合う体験価値はしっかり得られるはずなので、映像体験と快適性どっちも妥協したくないという人にぜひ体験していただきたいです。

| 製品名 | XGIMI HORIZON Pro |

|---|---|

| 明るさ | 2,200ANSIルーメン |

| 解像度 | 4K(3840 x 2160画素) |

| 推奨投影サイズ | 40~300インチ |

| スピーカー | Harman Kardonスピーカー8Wx2 |

| 本体サイズ | 約208.4 x 218.4 x 136.2mm |

| 重さ | 約2.9kg |

| ワイヤレス規格 | 2.4 / 5.0GHz(IEEE802.11 a/b/g/n/ac)・Bluetooth 5.0 |

| OS | Android TV 10.0 |

| 価格 | 197,890(税込) |

The GreenFan(扇風機)

バルミューダのThe GreenFanという扇風機。

詳細は「二層ファンで“自然の風”を再現するバルミューダ扇風機「The GreenFan」レビュー」でも紹介していますが、この扇風機の良さは、とにかく風が気持ちいい。これに尽きます。

二層ファンとDCモーターで「自然のそよ風」を再現したというThe GreenFan。

使う前から「きっと普通の扇風機とは一味違うんだろう」と想像してたわけですが…いざ風を浴びてみると予想を超える心地よさに感動。

風に凹凸を感じないというか、肌を優しく包み込んでくれる感じというか。ちゃんと空気そのものの流れが感じられて、室内に籠る熱がスーッと抜けていくようなあの感覚。

扇風機の人工的な風って長時間浴びっぱなしだと疲れることあるじゃないですか。The GreenFanの風は夜通し浴びていても朝起きた時のダルさを感じないので、寝室につれてってバッテリー駆動で一夜過ごすというのがわが家の夏のルーティーンです。笑

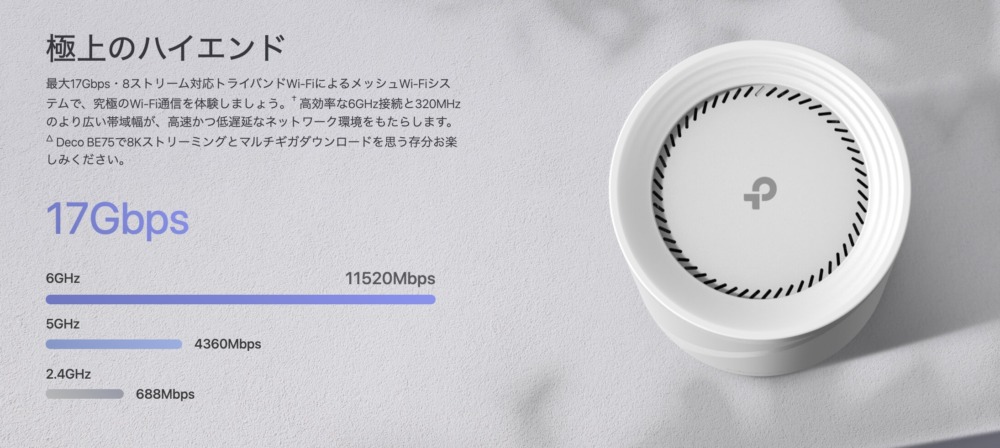

Deco BE75(10Gbps対応ルーター)

円滑なテレワーク環境の“土台づくり”において、大事になるのが自宅Wi-Fiの速度問題。

- 回線がもたついてPC作業が捗らない

- Zoom中に画面がカクつく

- 常に複数のデバイスをWi-Fi接続している

こんな人にぜひ検討してみてほしいのが、自宅のWi-Fi環境の見直し。で、これから導入するなら新規格のWi-Fi7対応かつ、超高速の10Gbps対応のWANポートを備えるルーターへのアップデートがオススメ。

かくいう我が家も、TP-Linkさんに提供いただいたWi-Fi7E対応ルーターDeco BE75で10Gbpsに乗り換えたところ、家中のすべての端末が爆速になったのはもちろん、同時接続している夫婦それぞれのPC、タブレット、スマホなど手元の端末の通信環境が劇的に改善しました。

従来の2.4GHz帯域や5GHz帯域を採用するルーターは、スマホやPC以外にテレビやゲーム機、スマート家電などあらゆる機器がぶら下がってる状態なので、慢性的に混雑しがち。

一方、最新のWi-Fi7対応ルーターは、より電波干渉の少ない6GHz帯域を使うことになるので、従来のような混雑が起きにくくスムーズにWi-Fi通信が可能になります(2.4GHz、5GHzとの併用も可)。

6GHz接続の恩恵として、PC作業やエンタメ消化が捗るようになったのはもちろん、ずっと低速だったルーターの設置場所から一番遠い寝室の回線まで爆速に…。2LDKの我が家では、リビング、書斎はもちろん、浴室も含めて全ての場所で1Gbps以上が安定して出る超高速っぷり。(1ユニットでも十分な出力ですが、リビングと書斎が離れている我が家は2パックタイプを導入)

また、10ギガ回線のポートを2つ(2.5Gbpsは3ポート)そなえるのもDeco BE75の大きな特徴です。RJ45(LANケーブルが挿さるコネクタ形状)とSPFの両方に対応できるので、ONUから拾った10ギガのネット回線をそのまま活かすことができます。

最新規格のWi-Fi7対応ルーターでもあるDeco BE75。本来それ以降に発売されたデバイスでしかWi-Fi7の通信速度の恩恵を受けることができないのですが、Deco BE75はメッシュ接続でWi-Fi7非対応端末ふくめ高速通信できるのもうれしいところ。

10ギガの恩恵を受けるには光回線側も10Gbpsに対応させる必要がありますが・・それだけの手間とコストを投資する価値はちゃんとありますし、一度導入してしまえば長期的にリターンが得られるので「自宅の作業環境やWi-Fi環境を再構築したい」「2階や3階まで爆速にしたい」といった方はぜひDeco BE75の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

Archer BE400(Wi-Fi 7ルーター)

「コストを最小限に、Wi-Fi7の恩恵を受けたい」といった方におすすめなのが、同じくTP-Linkから登場した「Archer BE400」。最大6.5Gbpsの高速通信を実現しながら、「1万円台」という脅威のコスパを誇る一台です。

その性能はさることながら、目を見張るのはこのスタイリッシュな外観。従来のルーターのイメージを覆すスマートさで、インテリアにも自然と溶け込んでくれます。

最近は、Wi-Fi7対応ルーターも各社から様々なモデルが登場していますが、Archer BE400の1番の魅力はなんといってもコストパフォーマンス。他社の同性能のフラッグシップモデルは4万円に迫るものもある中、本機はその半額以下(Amazon価格16,800円)で手に入ります。

最新のWi-Fi7対応でありながら、一般的な家庭用ルーターとして十分な性能をそなえるArcher BE400。「PCやゲーム機を有線接続しつつ、Wi-Fi7対応のスマホやタブレットを最大限活かしたい」という方はぜひ検討してみてください。

ヘルスケア周りのベストバイアイテム

フィリップス ソニッケアー(電動歯ブラシ)

ヘルスケア周りでおすすめはある?と聞かれたら、「これは世界変わるよ」と真っ先に勧める音波振動式の電動歯ブラシ。で、こちらはその代表格フィリップス ソニッケアー。

1分あたり3万回超えの音波水流ということで、まず歯磨き時間が三分の一に時短。その上で、アプリで歯の状態をチェックしながら、ピンポイントで磨き残しを防げるという磐石ぶり…。

もちろん歯間ブラシやフロスは別でやっておくに越したことはないでしょうが、普通の手磨きに比べると明らかに歯の表面がツルツルになった実感はありますね。(定期検診以外で歯医者に行く機会もほぼなくなった)

まだ音波振動式を使ったことがない人には、ぜひこの異次元のスッキリ感を体感してほしいです。

ちなみに、ぼくが使っているものはアプリ連携に対応する「HX9911シリーズ」ですが、アプリまでは必要ないよって人は↓の「3100シリーズ」が現行モデルでは一番コスパが良いのでオススメです。

Loop(耳栓)

たった3,000円でQOLが爆上がりしたアイテム、「Loop earplugs」。いわゆる“高級耳栓”です。

耳栓ってあの特有の閉塞感がどうもニガテだったんですが、付け心地がやさしいんですよ。それでいて、エアコンのファンの音や風の音、外のロードノイズまでしっかり遮音してくれるという優れモノ。

耳栓と考えるとまあ高価には違いないんですが、バッグに忍ばせておくと出先なんかでも何かと重宝するんですよね。快眠グッズとしてもオススメ。

MYTREX REBIVE MINI(マッサージガン)

あまり期待していなかったけど、いざ使ってみると案外良いものがあります。そのうちのひとつが、MYTREX REBIVE MINIというハンディガン。

手のひらサイズのマッサージ機です。

一日デスクワークした日の夜とかに肩やら腰をこれでほぐすんですが、ケアしたあと体がポカポカ温まって気持ちいいんですよ。ちゃんとコリがほぐれる感じもあって、朝起きた時のスッキリ感もけっこう変わるんですよね。

重さも300gちょっとなので、旅行や出張のときにポーチに入れてサッと持ち出せるのがまた便利なんですよね。

あまりにも満足度高かったので同シリーズのヘッドスパも購入したのですが、こちらもリフレッシュ効果絶大で大満足。

自宅でボディケアができるってすばらしい。

象印のスチーム式加湿器

我が家でオールシーズン手放せない加湿器。

フィルタータイプの気化式、ミストタイプの超音波式・・といろいろ選択肢がある中でも、他に類をみない超シンプル構造の象印のスチーム式加湿器。

熱でお湯を沸かして空間全体を蒸気で加湿する仕組みなので、フィルター式のような小まめなメンテナンスがいらず、雑菌やカビも気にせず使えるのがとにかくラクなんですよ。

肝心の加湿効果も、他のタイプに比べてはるかに効率的だし、加湿レベルも部屋の広さに合わせて細かく調整できるので、必要以上に加湿しちゃうってこともなく安心。

1年使ってみて欠点らしい欠点が見当たらない(強いていえば最初の湯沸かし中の音がそこそこ大きい)ので、壊れない限りずっと使い続けると思います。

加湿器としては希少なグレーカラーというのも気に入ってます。

ミニマルなPCバッグと携帯グッズ

Able Carry Max Backpack(PCバッグ)

“無重力バッグ”でお馴染みAble Carryのフラッグシップの位置付けになる大容量モデル「Max Backpack」。

まずAble Carryのバックパック全般にいえることですが、背負ったときのシルエットがとにかく美しいんですよね。「30L」と寛容な収納力であるこちらのMax Backpackも、一見その容量を感じさせないスタイリッシュな造形がたまりません…。

ダイヤ状の格子模様が特徴的なX-PAC素材ですが、登山やハイキング用のザックなどでよく用いられる堅牢素材です。多層構造になるので“10kg超え”みたいな極端に重たい物の持ち歩きには向きませんが、従来のナイロン生地に比べて、耐久性・防水性・軽量性いずれも優れます。Max Backpackはその上にさらにDWR加工が施されてるので、雨の日の撥水性も大丈夫。

また、身体にかかる重量が分散するよう独自開発されたというA-Frame構造のため、物量にかかわらずビタっと吸い付くように背中にフィットするんですよ。歩いてる最中ほとんど横揺れしないので、丸一日PCやカメラを詰め込んで歩いた日の負担感もずいぶんと軽減しました。

詳細は『どんなシーンもこれ1つ。Able Carryの無重力バッグ「どんなシーンもこれ1つ。Able Carryの無重力バッグ「Max Backpack」』でもレビューしているので気になった方はぜひチェックしてみてください。

「大容量、だけど疲れない。」そんなオンオフ兼用リュックを探している方は必見ですよ。

mont-bell トレールワレット(財布)

海外旅行用にコンパクトに持ち運べる財布をということで購入したmont-bellのキャッシュレス財布「トレールワレット」。これが思いのほか使い勝手が良かったんですよ。

夫婦で「もうこれ普段使いで良いんじゃない?」となり、丸1年メイン財布として愛用してきました。

三つ折りのカードサイズの中に、紙幣、小銭、カード(10枚前後)が収納でき、とにかく容量が寛容。そしてこの手のミニマル財布の多くとの違いが、紙幣を折りただまず収納できること。二つ折り財布とほとんど変わらない使用感で、たまの現金決済もすこぶるスムーズに済ませられます。

そして、重量なんと15g。ズボンのポケットに入れていても重さを感じないどころか、もはや存在を忘れてしまうまであります。購入にあたって市場のミニマル財布を漁りつくしましたが、この軽さにこれだけの大容量となるとこれ以外の選択肢はほんとにないんですよね。(もしあれば知りたい!)

軽い・薄い・丈夫、そして大容量。コンパクト財布に求められるすべての要素を満たしつつ、価格も3,000円ほどとリーズナブル。旅行やアウトドア用にはもちろん、「財布に高級感を求めない」って人にもメイン使いにぜひオススメしたいです。

【番外編】ロピログ的バッグに忍ばせたいガジェット

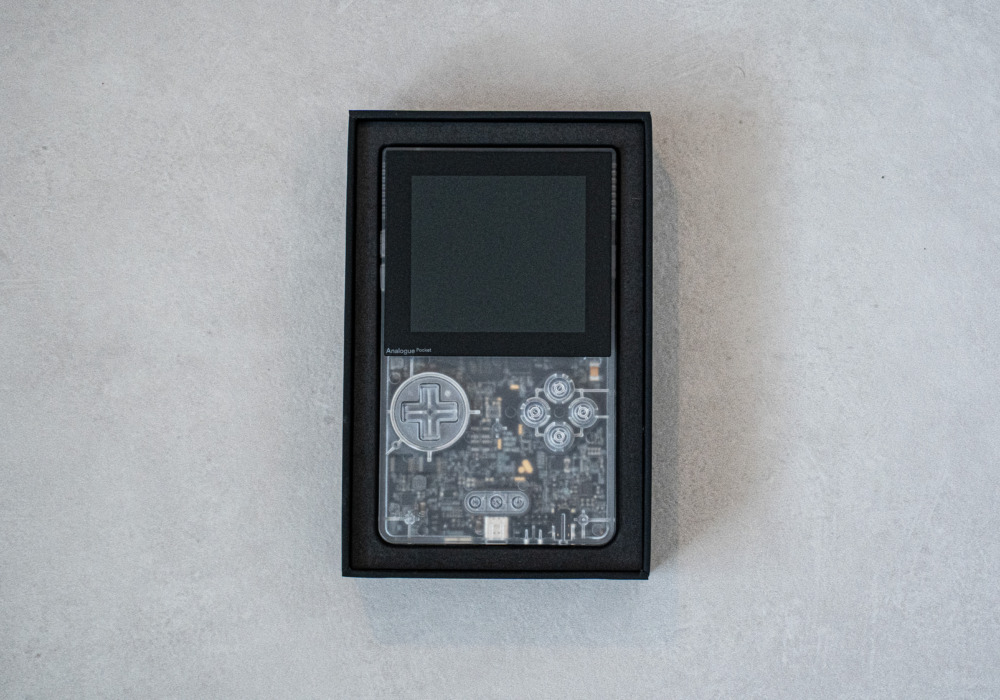

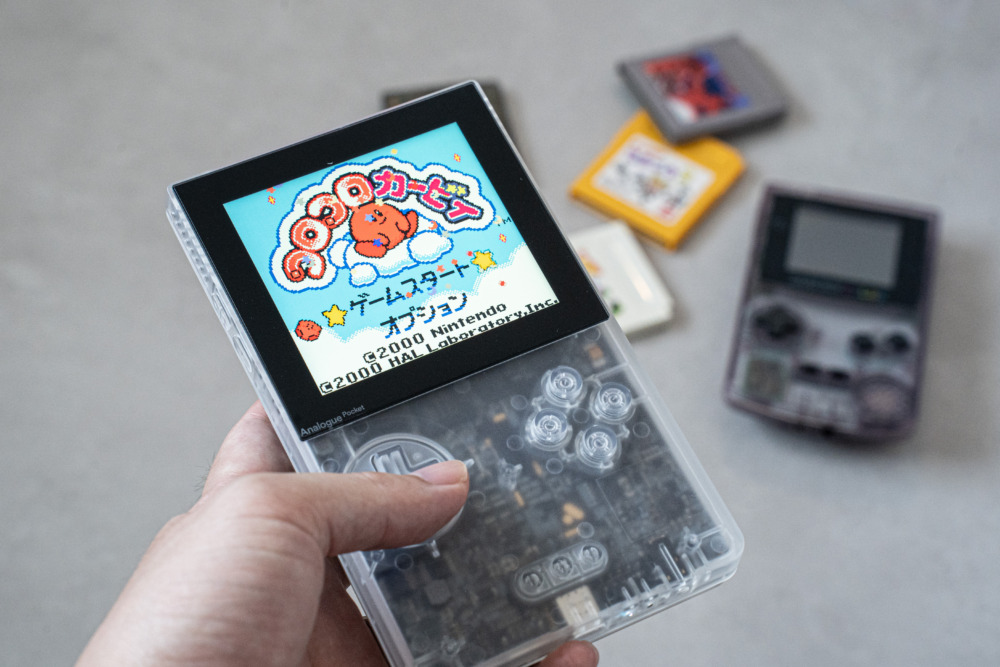

Analogue Pocket

Analogueが開発するハンドヘルドのゲーム機。

FPGAという集積回路で、ゲームボーイやスーパーファミコンといった“レトロゲーム機”をハードから再現したプロダクト。これまでのエミュレータと異なり、極めて再現性が高いのが特徴です。そんなAnalogue Pocketは、ゲームボーイおよびアドバンスのソフトを直に差し込んでプレイが可能で、別売のアダプタをかませばネオジオポケット、ゲームギアを差し込んで遊ぶことも。

ゲームボーイライクの筐体ですが、USB-Cでの充電やステレオスピーカー、そして何より3.5インチ 1600×1440の高精細ディスプレイと、レトロゲームを思い出補正を抜きにしてもそれはそれは没入感満載で楽しめます。

販売するたびにすぐに売り切れてしまい、なかなか買えなかったのですが(現在はAmazonから購入できるよう)、今回はメルカリで新古品を入手。あまりの楽しさに、届いてからポケットモンスタールビーを3日でクリアしちゃいました。

GR III

今年こそ、良い写真をサッと撮れるコンデジが欲しいなと思っていたところ、最強のスナップシューターこと「GR III」40mmのXモデル」にメタリックグレーの限定モデルが発表されて即予約購入(こういうのに弱い)。

とにかくJPEGの色味がいいので、現像せずにほぼ撮って出しで運用しています。これキッカケに最近サボりがちだったスナップ撮影がまた習慣に戻りつつあってうれしい。「いまだ!」と思った瞬間にタイムロスなしでシャッターが切れるのがやっぱりサイコー。GR IIIで街撮りしたいがためにフットワークが軽くなったって意味でも、僕的にはお値段以上のいい買い物だったなぁと。そんなわけで今年もバシバシ撮っていきます。

MOBO Keyboard 2

万人受けアイテムではないのですが、個人的にiPhoneアクセサリで推したいのがコンパクトな折り畳みキーボード。

原稿の執筆やメールの返信など、仕事柄、出先で長文を打つことも多いのですが、こういったコンパクトキーボードをスマホやタブレット用に一つ持ってると重宝するんですよね。

いろいろ試してきた中でも、「文字入力の快適さ」と「手軽さ」のバランスが理想的だったのがMOBO Keyboard 2。

十分なキーストロークで安定したタイピングができ、「かな・英数キー」も使えるのでMacBookで作業するのとほぼ変わらないスタイルで腰を据えて集中できます(実際にこの記事もMOBO Keyboard 2で打ってる)。

約7,000円と安くはないですが、“スマホで構築するコンパクト環境下”では今のところこれに勝るキーボードに出会えてないですね。

ちなみにもう少し予算を抑えるのであれば、iClever IC-BK06も打ち心地はMOBO Keyboard 2に引けを取らないのでおすすめです(ただしこちらは充電端子がmicro USB)。

PLAUD NOTE

「録音→文字起こし→要約」を自動化してくれるChatGPT連携のボイスレコーダー、PLAUD NOTE。

0.29cmとクレジットカード3枚分程度の薄さと、付属するMagSafeケースとの併用でiPhoneの背面にくっつけて使用できるのが特徴。

これだけ薄い筐体の中に、ワンタッチ録音とChatGPTによる文字起こし、ノイズキャンセル機能、30時間の連続録音バッテリーと、ボイスレコーダーにあると便利な機能が全部詰まってます。

録音+文字起こしならiPhoneのアプリでもできますが、アプリを立ち上げて…録音ボタンを押して…と操作の手間がありますよね。録音ボタン一発で「録音→文字起こし→要約作成」の一連の流れが完結するので、時間も手間も省けて非常にスマート。

アプリの操作をしていて誤って「切る」ボタン押してしまう、みたいなこととも無縁になりますし、「今から通話内容録りたい!」みたいなイレギュラー時も、iPhoneにPLAUD NOTEをくっつけておけば難なく対応できますからね。

文字起こしとChaptGPT生成だけで抽出した長文の要約を、手直しナシでそのまま外部にアウトプット。というのはさすがに無理がありますが、チーム内で共有できるクオリティの要約がサクサク作っていけます。(ちなみにこのテキストもPLAUD NOTEで生成中)

インタビュー内容を原稿にしたり、MTGの議事録をとったり、はたまたマインドマップ生成…手に取った瞬間からきっとテキストづくり全般に革命を起こすデバイスなので、刺さった!という方はぜひこの機会にPLAUD NOTEチェックしてみてください。

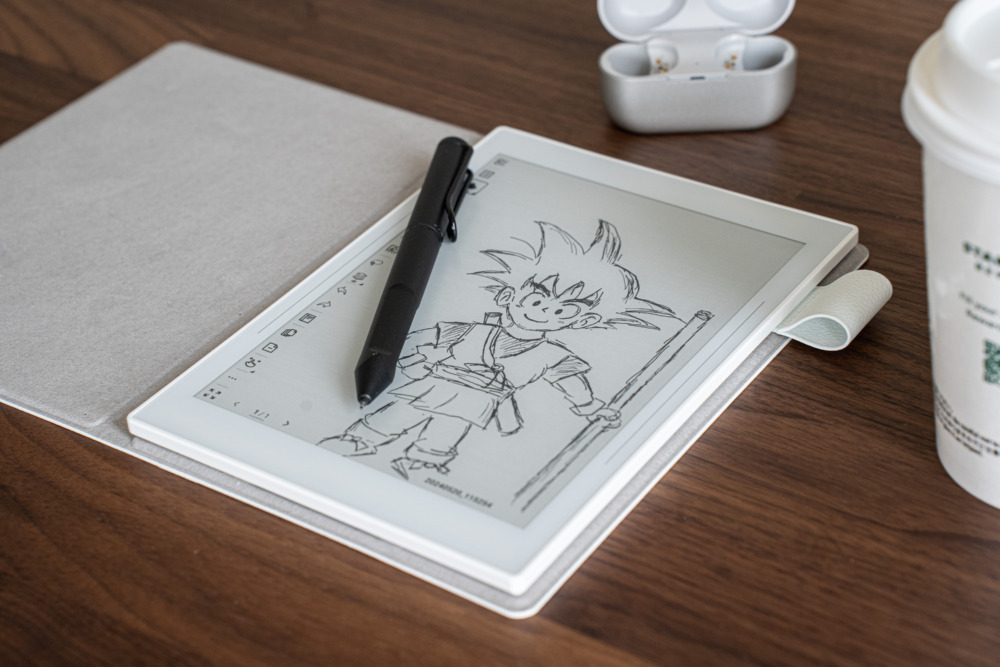

Supernote Nomad

常に手の届くところに置いている、Supernoteの電子ペーパータブレット。メモしたり図解したり、あとはZoom時のホワイトボード的に使ったりしてます。

単純なメモ用途だけじゃなく、手帳、ToDo管理、スケッチブック、Kindle_と一台で何役にもなる多機能さが強みなのですが、なんといっても「書き味」。

詳細は『極上の手書き感。ノート特化タブレットの決定版Supernote Nomad』で紹介していますが、書き味がまんま「紙+ボールペン」なんですよ。

iPadなどのペーパーライクフィルムを使ったことがある人にはわかるかと思いますが、限りなくそれに近い感覚。筆圧の沈み込みといい、力の入れ具合で抵抗感が変わる感触といい、“ペーパーライクフィルム以上の手書き感“といって差し支えありません。

「デジタルの手書き」においてここまでハイクオリティな電子ペーパーノートはきっとどこを探してもないはずなので、「メモツールにとことん拘りたい」「デジタル上で手書きの質感を味わいたい」という人はぜひ公式サイトからチェックしてみてください。

2025年も止まらないガジェット散財。

以上、本当に買ってよかった“一生モノ”超厳選!ということでロピログ的殿堂入りアイテムを一挙紹介しました。

「日常の快適性の追求」において、モノの選び方や見極めみたいなものが改めて大事だなと感じる今日この頃。「これはいい!」というものに出会ったらこの記事もどんどんアップデートしていきますので、引っ越しや新生活でのアイテム選びなど何かしらの参考になれば幸いです!