どうも、気がつけばデスク環境構築がライフワークになりつつあるロピログです。

愛知に越してきてはや1年。じわりじわりとデスク環境を整え続け、ようやく一区切りつきまして、記事にまとめてみました。

「5帖」という決して広くない空間ですが、旧居に続いて夫婦共用のワークスペースを構築。家具の配置やらデバイス諸々が最終形態になりつつあるので、「2025年版のデスクツアー」やっていきます。

5帖の書斎、壁面収納で道具を一元管理

まずはサクッと全体像から。

賃貸の一室を夫婦共用の「書斎」とし、本業ふくむブログ執筆、撮影に編集、またゲームや読書といった娯楽もまとめて完結するように工夫してみました。

その上で欠かせないのが、「margherita」の壁面収納。いわゆる壁一面本棚です。

数年前に「【壁一面本棚計画】マルゲリータ シェルフで書斎に念願の壁面収納を作る。」でも記事にしたように旧居から愛用しているmargherita本棚ですが、新居に引っ越してきたタイミングで専用のキャスターベースを設置。書斎のサイズダウンに合わせてコンパクト化した上で、“可動式”にしてみました。

この壁面収納内に仕事で使う道具や書類、充電系のこまごましたものをまとめて収納し、座った状態で適宜それらにアクセスできるように配置。もともとは増え続ける紙本の収拾がつかないということで導入したmargherita本棚ですが、壁一面にドーンと収納を構えたことでチェストやワゴンみたいな余分な家具が一切不要になったことがまず大きなメリット。

デスクの脇にあれこれ収納家具を配置しては掃除のたびに動かしていた頃に比べると、ずいぶん視覚的にもスッキリしたし、メンテナンスの労力も最小限になったなあと…

そして、書斎の「中核」を担うデスクも、旧居に続いてキャスター駆動。

机を可動式にすることの良さは、まず掃除と模様替えが劇的にラクであること。これに尽きます。また、配置を変える=座った状態からの視界が変わるので、日々の作業にメリハリが生まれた意味でも恩恵は計り知れません…。そんなわけで、縦軸の昇降と同じくらい、横軸の可動も生産性を上げる上で必要不可欠だと実感する今日この頃。

あとは入居時にやったこととして、木のフローリングだった床にサンゲツのフロアタイルを敷いてモルタル風にしてみました。流行りの「置くだけ」のものです。

5畳の狭い面積とはいえクローゼット内の細かいカッティングなど含めて、施工はお世辞にも簡単とは言えない(一人施工で4時間ほど)ですが…低予算かつ原状回復できる形で理想のモルタル床に仕上げられたので大満足。あとは、家具を組み立てる際などに床に全く気を使う必要がなくなったことも大きいメリットだったりします。

とまあ全体像はこの辺にして、ここからはデスクに焦点を当てて自分なりにこだわっている部分など紹介してみようと思います。

「機能性」と「機動性」を追求したデスク環境

すべての基盤となるデスクは、『デスクツアー2024』から続投で「FLEXISPOTの昇降脚+かなでものオーダー天板」の組み合わせで愛用中。

フレーム(昇降脚)は、過去にレビュー記事も出しているFLEXISPOT E7というものをかれこれ4年ほど使っていますが、4パターンの好きな高さをメモリー保存できるという賢いモデル。

1日中座ったままの状態と、30分おきにでも「立ち姿勢」を挟むのとでは、集中力や生産性みたいなものに雲泥の差が出ると思っています(少なくとも座りっぱなしより健康リスクは回避できるはず)。

立ち姿勢に限らず、タイピング、筆記、読書_とそれぞれ快適な姿勢って微妙に違ったりするので、用途別に最適な高さを微調整&メモリー保存できるのも昇降デスクの巨大メリット。

この昇降脚に、かなでもののオーダー天板(140cm × 70cm)を組み合わせています。幅、奥行きともに1cm単位でオーダーできるので、幅調整が必要なFLEXISPOTの昇降フレームとも非常に組み合わせやすいです。

ちなみに木材はパイン材を選んでいますが、柔らかい材質なのでドリルの穴あけなしで天板裏にあれこれカスタマイズできる、といった良さもあります。そのぶん細かいキズやら凹みも無数に付くのが弱点ですが…それもまた味ということで。

そんな天板裏には、ネジ止めでサクッと後付けできる山崎実業のテーブル下収納ラックを取り付けたり、

「サッと取り出したいけど、ずっとデスク上にあると不恰好」みたいなものの収納にちょうど良いRLJのミニ引き出しを取り付けたり、

FLEXISPOT E7フレームの土台部分にシンデレラフィットするニトリのワンタッチダストボックスを鬼ピタで固定するなどしてます。

一応昇降デスク特有の弱点にも触れておくと、ケーブル周りの整理。昇降に耐えられるケーブル配線が必要になります。

ちなみにぼくは「クランプトレーにタコ足配線も充電器類もまとめて放り込むスタイル」でサクッとまとめてます。トレーの中身はこんな感じでゴチャゴチャですが、肝心のデスクからだらりと垂れるケーブルが1本で済むので、そのケーブルの長さだけゆとりを持たせておけば昇降も問題なし。

PLUSのケーブルトレーと3Mのワンタッチベルトを使ったシンプルな運用ですが、収納型のトレー製品に比べて電源類の組み替えも楽ですし、それなりに拡張性も保てるので結局これが理想系かなと。あとシンプルに安くすみますし。

で、このままだと天板表面に不恰好なクランプが露出してしまうわけですが、それら「ノイズ」を覆い隠す形でGROVEMADEのラージサイズのデスクシェルフを設置。

デスクにボンと置けばあっという間に収納拡張できるデスクシェルフ。最近だとAmazonで「モニター台」「モニタースタンド」と検索するといろんな製品がヒットしますよね。ただし、一歩間違えるとデスク全体の景観が煩雑になってしまう難易度の高いアイテム(個人的見解です)。

そうであれば無難にロングセラー品をということで、GROVEMADEの定番品(海外デスクを漁ってると高確率で登場するやつ)をチョイス。これ単体のデザイン性はさることながら、機能面でも本当に素晴らしいんです。

詳細は至高のデスクシェルフ『GROVEMADE – Wood Desk Shelf』レビューでも書いていますが、この製品の良さは「モノをたくさん収納した上で、ノイズは丸ごと覆い隠せる」。これに尽きます。

そして、豊富すぎるカラーバリエーション。僕が使用している「Solid Maple」含め、全10色から選択できます。それぞれ4種類のサイズ展開があるので、なんと全部で40パターンです。(こんなに選択肢が豊富なデスクシェルフは他じゃまずないですよね。)

圧倒的に高いんだけど、機能面、素材、拘り抜かれた製法、すべてひっくるめてそれだけの価値があるデスクシェルフ。

ちなみに、愛用しているGROVEMADE製品については以下の記事にまとめていますので、ご興味のある方はぜひ覗いてみてください。

使っているデバイス類

というわけで、ここからはデスクの上に置いているガジェット・デバイス類を個別で紹介していきます。

外部ディスプレイ:27UQ850V-W

ブログ執筆みたいな簡単なシングルタスクならノートPC単体でも十分快適(なんならiPad miniでもいける)なんですが、複数窓を開いてのマルチタスクになるとやっぱり外部ディスプレイの恩恵は計り知れない。。

ディスプレイを導入するなら「27インチ4Kで、USB-Cケーブル1本でPCへの給電も兼ねるモニター」が何をするにも結局バランスが良いということで、価格に対して色域カバー率の高い27UQ850V-Wを愛用中。高精細でコンテンツ消費も快適ですし、色の再現性、機能性ともに大変満足な一台。

モニターに付属するスタンドをそのまま使うのももちろん良いですが、「卓上のスペースを広く取りたい」「視線のベストボジションに画面を持ってきたい」という理由から、モニターアームで設置。

取り付けと強度調整がしやすく、メンテナンスがラクという理由でエルゴトロンLXをかれこれ5年ほど愛用中。まあ普段は目に見えない部分ですが、こうして改めてみると構成パーツの無骨さといい、メカ感溢れる造形といいたまんないですね。。

モニターからだらーんと伸びるケーブル類は、一本に束ねられるPLUSDENのケーブルスリーブに収納。太いチューブで包むってだけのシンプルなものですが、これやっておくだけで視覚的にずいぶんスッキリします。

デスクライト:ScreenBar Halo 2

デスクライトは、メーカーさんから提供いただいたScreenBar Halo 2というBenQのモニターライト。

見た目のスマートさやバックライトの搭載はさることながら、何より気に入っているのが人感センサーによる自動点灯・消灯、そしてリアルタイムの自動調光機能。

5分間動きが感知されないと自動で消灯し、また感知している状態では点灯し続けるのですが、イスを引いて座ると同時に点灯し、席を立つと勝手に消灯してくれるというのが非常に快適。これに一回慣れちゃうと元の手動操作にもどれなくなります、ほんとに。

で、点灯すぐに自動調光機能が有効化されて最適な明るさに落ち着つく、といった具合です。

ワイヤレスコントローラーにディスプレイが搭載されたほか、乾電池駆動から充電式になったのもHalo 2の進化ポイント。

PC:M1 MacBook Pro 14インチ

メインマシンは、M1 MacBook Pro 14インチ。このPCが本領発揮するのは出先で開くときですが、自宅デスクでは「メインマシン兼サブモニター」として運用してます。

自作PCや据え置きのMac miniなんかもずっと気になってはいるものの、扱うデバイスをなるべく少なくしたいという理由でなんだかんだ7年ほどMacBook Proがメイン機です。M1もかれこれ4年経ちますが、「主にテキストワーク、趣味でRAW現像」みたいな僕の用途では相変わらずサクサクと動作してバッテリー持ちもいいのでまだまだ現役の予定。

ちなみにPCスタンドは、Almozというメーカーのもの。くるくる回して角度調整できるのが便利でこれも5年くらい使ってる気がする。

でもって、USB Type-Cをマグネット式コネクタに変換してくれるアダプタ。絶対必須ってわけじゃないですが、あるとケーブルの着脱が劇的にラクになるシンプルなやつです。

Amazonで1,699円(2個セット2,499円)とアダプタにしてはちょっと高いですが、USB3.1、40Gbpsデータ転送、PD100W充電に対応のHYDOOD製がおすすめです。

Webカメラ:ロジクール MX Brio700

いっときに比べて需給が落ちついたWebカメラですが、コロナ後のリモートワークの定着以降ずいぶん身近になりましたよね。ただ不思議なのは、ノートPCに内蔵されているWebカメラはその間ほとんど進化していないということ。

Web会議ツール自体まだまだ高画質の配信に対応できるようになっていないので、カメラ側にどこまで映像の質を求めるか問題もありますが・・配信するにあたって、「可能な限り高画質な映像で、だけど手間はかけたくない」という人は多いはず(かくいう僕もそう)。

現在愛用しているのは、ロジクールのMX Brio700。

4K対応機種なのでどちらかというとハイエンドの価格帯になりますが、映像の鮮明さとなめらかさに関しては間違いないというモデル。約170gと超軽量&Type-Cケーブル接続なので、いざとなればMacBookとセットで持ち出して使える汎用性も便利なWebカメラです。

キーボード:Mistel MD600 Alpha

マニアックですが、MistelのMD600 Alphaというメカニカルキーボードを溺愛しております。キーが扇状に配置されたAlice配列に、パカッと割れる左右分離型という「異色」のキーボード。

まず左右分離型の良さですが、長時間タイピング時に肩と手首が疲れない。これが一番大きいですね。

普通のキーボードは、両手が近い距離にあるので、どうしても両肩と腕を内側に狭めるような体勢になりがち。ところがキーボード自体を左右に分割できる分離型なら、自分の肩幅に合わせて左右のキーボードを自由に配置できます。なので、肩と腕が自然に広がった状態でタイピングができるというわけです。

で、MD600 Alphaの優れている点が、分離型にくわえて「Alice配列」を採用していること。

個々の手の大きさや指の長さを考慮して左右それぞれ「扇状」にキーが配置されていて、指や手首の動作が最小限で済むというAlice配列。とくに長時間のテキストワークでは非常に快適で、一度試すと元の配列に戻れない良さがあります。。

「左右分離型でAlice配列、さらにワイヤレスのメカニカルキーボード」という希少なMistel MD600 Alpha。US配列に抵抗がなく、長時間のタイピングを快適にするためのキーボードを検討している人にぜひおすすめしたいです。

マウス:Logicool MX Master 3s

トラックパッドも悪くないのだけれど、平面で長時間だと手首が疲れる(腱鞘炎になりそう)し、右クリックしながらドラッグみたいな一部の操作で不便さを拭えず、もっぱらBluetoothマウス派。

もはや身体の一部といっても過言じゃないくらい溺愛しているのが、ロジクールのMX Masterシリーズ。握り心地、クリック感、カスタマイズ性、どこにスポットを当ててみても現状これに勝るものはないと言い切れるくらい完成されたマウスだと思ってます。

充電もUSB type CのためPCと充電環境を統一できたり、何かと利便性も高いです。

そしてマウスとセットで手放せないのが、操作時に手首の負担を和らげてくれるCarpio2.0というリストレスト。

数年前にクラファンで支援購入して以来ずっと愛用しているものですが、手首が綺麗に水平になるので長時間マウスを握ってるときの疲労感や違和感みたいなものがずいぶん軽減しました。

ちなみにデスクマットは、GROVEMADEのウール素材のものを使ってます。「キーボードとマウスと、もう一つ何か」がちょうど収まるSmallサイズを愛用中。

左手デバイス:DOIO KB16

KIBUの左手デバイスこと「DOIO KB16」。テンキーベースのマクロパッドで、16個ものキー、ノブ・アナログスティックそれぞれにショートカットキーなどのコマンドを割り当てられるアイテムです。

この左手デバイスの優れているポイントは、価格に対してのカスタマイズ性。1.2万円と他社製の半額程度の価格で入手できるうえ、右回り・左回り・押し込みの3種類の動作が割り当てられるノブをはじめ全25個ものキー割り当てができちゃいます(VIAアプリ対応)。

さらに4種類のレイヤー登録も可能なので、実質100個(25×4)の割り当てがこのコンパクトなデバイス上で登録できることになります。

ちなみにぼくは以下の用途に分けてレイヤー登録しています。

- レイヤー1:テンキーキーボード用のキーマッピング + Macのスクリーンショットを呼び出し

- レイヤー2:DaVinci Resolveのショートカットキー

- レイヤー3:Lightroomのショートカットキー

- レイヤー4:Photoshopのショートカットキー

無線接続に対応していない点のみ残念ポイントですが、TourBoxなどと比べてテンキーとして使いやすいことも魅力のDOIO KB16。仕事などで日常的に数字入力する人で、かつ多彩なショートカットで作業効率化したいという人にぜひおすすめしたいです。

ちなみにキースイッチはGateron Milkey Yellowが採用されており、押下圧が50gとやや重めの打鍵感となっています。とはいえホットスワップ対応なので、触ってみて気になる場合は好きなキースイッチに変えることもできます。

昨今の左手デバイスは高機能であるものの2万円越えが当たり前になってますし、いざ導入してみるとオーバースペックになって結局使いこなせないケースも往々にあるわけです。その点DOIO KB16はシンプルな構成ながらレイヤー機能も豊富で、かつ1万円強で入手できるのが魅力。テンキーメインで複数レイヤーを使いこなしたい人、コマンドを一括管理したい人はぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。

ドッキングステーション:iVANKY FusionDock Max 1

ラップトップにさまざまなアクセサリーを機能的でスマートに接続するには、ドッキングステーションがあると効果的。

数ある中でも僕が愛用しているのがiVANKYの「FusionDock Max 1」というMacBook特化型のドッキングステーション。

前面には、6Kの映像出力および40Gbpsのデータ転送が可能なUSB-C、10Gbpsのデータ転送に対応するUSB-Aがそれぞれ2つ、30WのPD給電に対応するUSB-C、3.5mmのイヤホンジャック、さらにはUHS-II対応のSDカードスロット・microSDと使用頻度の高い&高機能なポート類が集約されています。

背面のインターフェースも豊富で、6Kの映像出力および40Gbpsのデータ転送が可能なUSB-Cをはじめ、光デジタル端子、10Gbpsのデータ転送に対応するUSB-A、2.5Gbpsのイーサネット、ラップトップと接続するためのUSB-Cが2つと、至れり尽くせりのポート群。技術力の高いメーカーならではの安定した動作をふくめ、あらゆる点で隙がないドッキングステーションです。

中でもHDMIポートは4K@60Hzの高解像度出力に対応し、デュアルモニター環境を簡単に構築できます。また、最大100Wのパススルー充電に対応しているのでMacBookを使用しながら同時に高速充電でき、バッテリー切れの心配がないのもうれしいポイント。

あとはなんといってもデザイン性の高さですよね。さすがiVANKY。ドッキングステーションは工業製品のような無骨な外観のものが大半ですが、浮遊感のあるスタイリッシュなボディ、配色、そしてこのたたずまいの良さは頭一つ抜けてる感あります。

ドッキングステーションは基本的にデスクに据え置きで使うものなので、機能性はもとよりデザイン面を製品選びで重視する人も多いはず。その点本製品はデスク作りに拘りのある人でもきっと満足できる一台ではないでしょうか。個人的には、これからデスク環境のアップデートを検討中の全ノートPCユーザー、クリエイターに推したいドッキングステーションです。

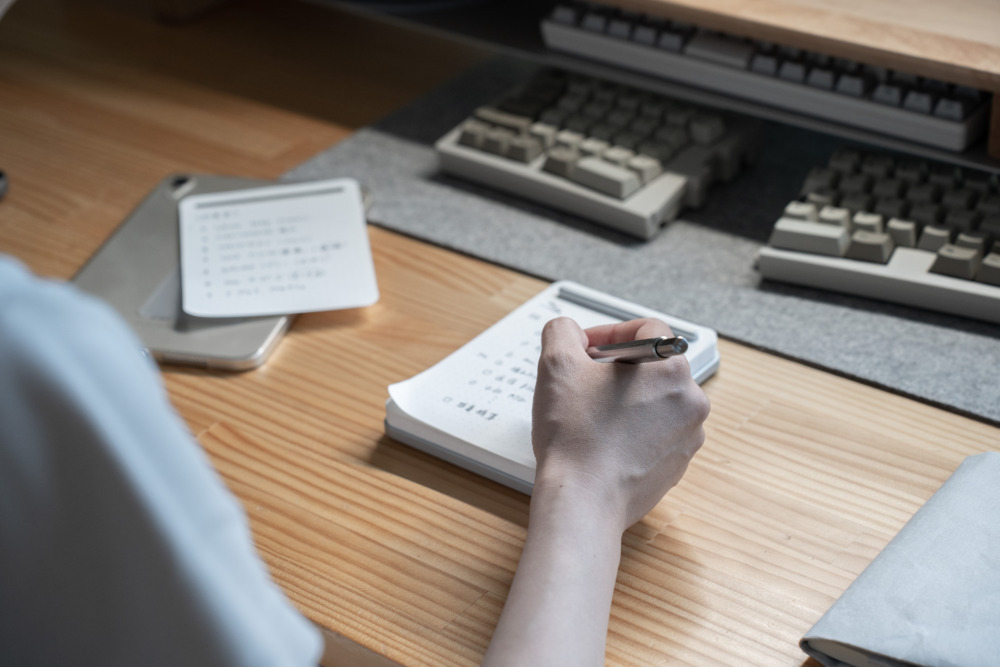

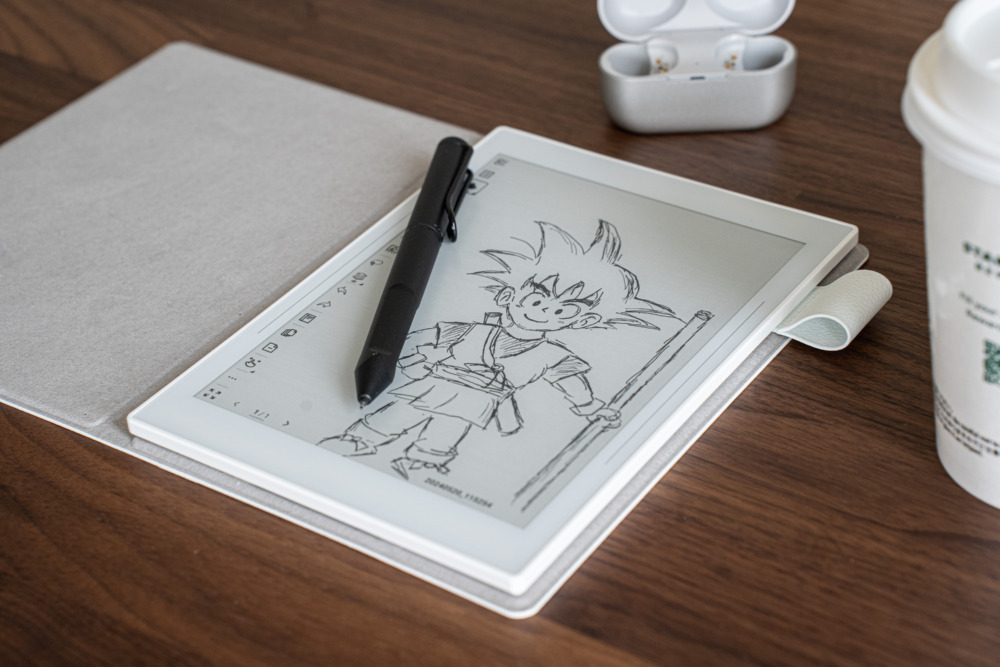

電子ノート:Supernote Nomad

常に手の届くところに置いている、Supernoteの電子ペーパータブレット。メモしたり図解したり、あとはZoom時のホワイトボード的に使ったりしてます。

単純なメモ用途だけじゃなく、手帳、ToDo管理、スケッチブック、Kindle_と一台で何役にもなる多機能さが強みなのですが、なんといっても「書き味」。

詳細は『極上の手書き感。ノート特化タブレットの決定版Supernote Nomad』で紹介していますが、書き味がまんま「紙+ボールペン」なんですよ。

iPadなどのペーパーライクフィルムを使ったことがある人にはわかるかと思いますが、限りなくそれに近い感覚。筆圧の沈み込みといい、力の入れ具合で抵抗感が変わる感触といい、“ペーパーライクフィルム以上の手書き感”といって差し支えないと思います。

「デジタルの手書き」においてここまでハイクオリティな電子ペーパーノートはきっとどこを探してもないはずなので、「メモツールにとことん拘りたい」「デジタル上で手書きの質感を味わいたい」という人はぜひチェックしてみてください。

3-in-1充電器: Anker MagGo 3-in-1パッド

毎日持ち歩くガジェットの住所を決めちゃおうってことで、モニター下に設置してるAnkerの3-in-1パッド。

この手の3連タイプって最近だといろんなメーカーから出ていますが、中でもシンプルを極めたデザイン、かつ「スマホ2台」「イヤホン2台」と柔軟に対応できる便利な板状ステーション。

モニター下のデッドスペースに滑り込ませられますし、Qi2充電、USB-C対応ふくめデスク周りの充電スポットとしてAnkerが最適解じゃないかなーと思ってます。この価格でApple Watchの急速充電に対応しているモデル自体そもそも希少ですしね。

ワイヤレスヘッドホン:JBL TOUR ONE M3

これまでBluetoothヘッドホンには「無線接続やノイキャンは便利だけど、音質を重視するならやっぱり有線ヘッドホンでしょ」なんて思ってました。ただ、近年のBluetoothヘッドホンの進化は目を見張るものがあり、「もはやそんな区別を気にしなくていいんじゃないか」と思わせてくれるモデルが矢継ぎ早に登場しています。

JBLの新作フラッグシップBluetoothヘッドホン「TOUR ONE M3」がまさにそれです。ドライバーがマイカ(雲母)のドームに刷新され、LDACやUSBオーディオにも対応し、ノイズキャンセリングやマイク性能も向上した新モデル。

するどさやタイトさを持ちつつも、繊細さも損なわない耳に刺さらず滑らかに抜けていく中高音がたまらないんですよ。TOUR ONE M3を迎え入れてから、いつしか「ながら聴き」ではなく「ただ純粋に音楽だけに浸る時間」を確保するようになりました。

デスクトップDAC:TOPPING DX5Ⅱ

ヘッドホンアンプ機能を搭載していながら、アクティブスピーカーやパワーアンプにも接続可能なフルバランスDACとしてもマルチに使えるデスクトップDAC/AMP「TOPPING DX5Ⅱ」。

ポータブルアンプ全盛期の昨今はUSBケーブルを差し込むだけで完結する製品も増えていますが、小型故にパワー不足な製品が多いです。そこで電力供給が十分、かつポタアンよりもハイレベルなSoC、DACを搭載できる据え置きアンプこそ、PCやスマホのヘッドホン直挿しからのアップグレードに最適ではないかということで、メインデスクに設置。

190×132×46mmと手のひらサイズの、まさに箱庭オーディオのために設計されたようなコンポ。そこにX-Hybrid AMPと呼ばれる独自の低歪回路などからなるアンプとしての基本設計にくわえ、3系統出力のヘッドフォンアンプ、DSD 512/PCM 768kHz対応のESS ES9039Q2Mをデュアル搭載するDAC機能が盛り込まれています。

iPhoneの高音質コーデックAACにはもちろん対応していますし、LDAC、aptX-Adaptive、aptX、aptX HD、SBCなどの主要なBluetoothコーデックをサポートしている点は無線派にもうれしい設計。

そしてこの見た目ですよね。そもそもの筐体のミニマルさはさることながら、オーロラUIと呼ぶフロントパネルに配したディスプレイはフルカラー、そこに再生情報/FFT(高速フーリエ変換)/VUメーターのいずれかを表示できます。まるで別のアンプに切り替えたかのようにドレスアップできるので、眺めているだけで所有欲が満たされる。

一見「ヘッドフォンアンプ兼プリアンプ兼DAC」と括られてしまいそうなDX5IIですが、これだけの機能がこのコンパクトサイズに凝縮されているというのが最大の魅力。ヘッドホン、イヤホンだけでなく、アクティブスピーカーを用意すればスピーカーリスニングも楽しめるし、手をかけ時間をかけ環境構築する悦びも倍増するはず…!

その他、こまごましたモノ

その他、デスク周りで愛用している細々したガジェットや小物を紹介していきます。

CIO スパイラルシリコンケーブル

端末を充電するためのケーブルは、CIOの「スパイラルシリコンケーブル」というもので統一しています。

ケーブル自体が磁力によってくっつき、ケーブルバンドなしでスパイラル状にまとめられる構造のこちらのケーブル。「からまりにくく、パッとまとまる」というのが非常に使いやすいです。

急速充電の規格であるUSB PDに対応しており、スマホやタブレットはもちろん、デジカメ・ノートPCなどあらゆるデバイスを充電可能。また、データ転送速度は理論値で480Mbpsあり、2GBのデータを約30秒で転送できる仕様です。

マグネットタイプなので、デスクのスチール面などに束ねたままくっつけておけるのも便利なところ。なお、モニターなどに映像出力ができるオルタネートモードには対応していないのでそこだけ注意ポイント。

TIME TIMER

PC作業、ゲーム、読書、ネットサーフィン…時間を決めて、時間内に終わらせるってことがニガテなぼくが手放せないのが、TIME TIMERというアナログタイマー。

デジタルでも良くない?と使う前は思っていたんですが、色が付いてるとパッと見た時に残り時間がわかりやすいんですよね。なにより、数字で表示されるより色の情報が先に目に入る方がいくぶん「時間に追われてる感」も減る気がします。笑

この文字盤とダイアルだけのシンプルなデザインが謎に愛着湧くんですよね。笑 妻と色違いで愛用中。

サーモスの断熱カップ

熱々のコーヒーを熱々のまま飲みきりたい!ということで、自宅デスクが仕事場になって以来ずっと作業のお供の真空断熱カップ。

シンプルに保温性が抜群なのと、氷をガンガン入れてもまったく結露せずデスクの上にコースターおいておかなくていい。オールシーズンこれ一つでまかなえる万能カップ。

Shokz OpenDots ONE

音楽をガッツリ聴く用のメインイヤホンはテクニクスのEAH-AZ80-Sですが、作業するときのながら聴きにはShokzのOpenDots ONEという“耳を塞がないイヤホン”を愛用中。

これ自分の中で革命が起きたガジェットの一つなんですが、付け心地が異次元に快適なんですよ。カナル型の完全ワイヤレスイヤホンってなんだかんだ2〜3時間で限界がきますが、OpenDots ONEは誇張なく無限装着できます。笑

音質良し、音漏れほぼなし、ワイヤレス充電対応、マルチポイント付き。これまでいくつかのイヤーカフイヤホンを試してきましたが、メイン機としてイヤーカフを使っていきたい人にとって現時点で大本命といっていいんじゃないでしょうか。

ストームグラス

ちょっとした癒しアイテムとして画面横に置いているストームグラス。その日の気候で結晶の形が変わるというものです。

以前は大きめサイズのテンポドロップを置いていましたが、直径8cmのコンパクトなminiサイズに乗り換え。作業デスクに置くにはminiくらいがちょうど良いかな〜と思います。

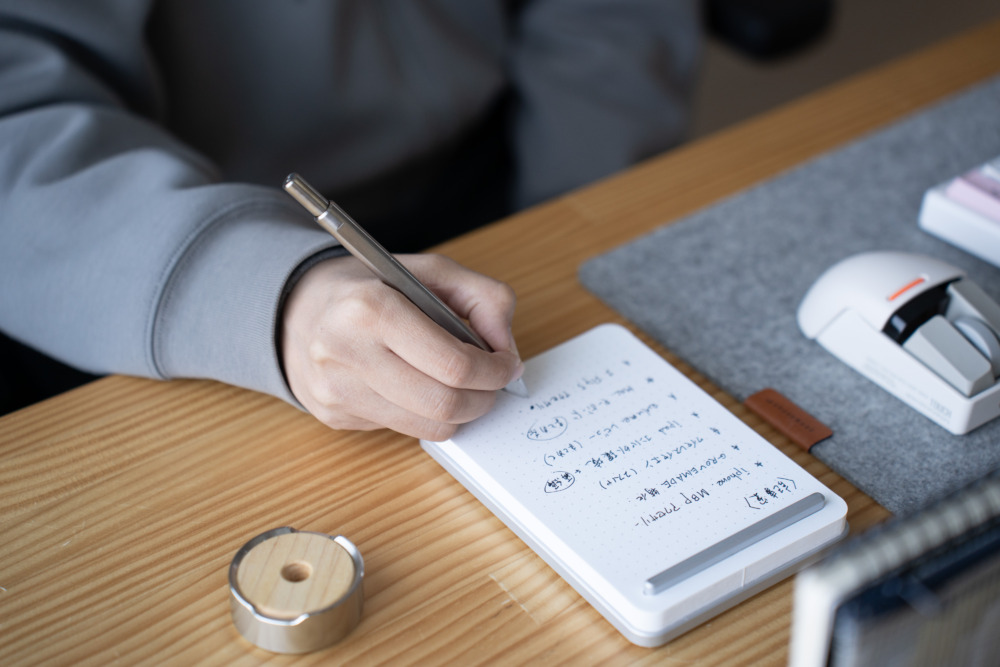

Grovemadeのペン

GROVEMADEのボールペン。

手元に電子ノートがあってもこれを置く理由は、シンプルにデスクに置いた時のたたずまいが圧倒的に美しいから。

見た目から受ける印象どおりそこそこ重量感のあるペンなんですが、そのぶん安定して持ちやすい。そして絶妙なカッティング加工が手にフィットし、滑らかに文字が書ける。同じく文房具ラインのNotepadといっしょに愛用してます。

Analogue Pocket

息抜きガジェットとして常に手の届く位置にあるのが、ハンドヘルドのゲーム機「Analogue Pocket」。

FPGAという集積回路で、ゲームボーイやスーパーファミコンといった“レトロゲーム機”をハードから再現したプロダクト。ゲームボーイおよびアドバンスのソフトを直に差し込んでプレイが可能で、別売のアダプタをかませばネオジオポケット、ゲームギアを差し込んで遊ぶことも。

ゲームボーイライクの筐体ですが、USB-Cでの充電やステレオスピーカー、そして何より3.5インチ 1600×1440の高精細ディスプレイと、レトロゲームを思い出補正を抜きにしてもそれはそれは没入感満載で楽しめます。

販売するたびにすぐに売り切れてしまい、なかなか買えなかったのですが(現在はAmazonから購入できるよう)、メルカリで新古品を入手。あまりの楽しさに、届いてからポケットモンスタールビーを3日でクリアしちゃいました。

Xiaomi ポータブルフォトプリンター1S

スマホで気軽に高画質な写真が撮れるようになった今、人に渡す(送る)のも日常茶飯事になりました。でも、たまには「印刷した写真を共有したいな」ということで購入したXiaomi ポータブルフォトプリンター1S。

印刷解像度は313 × 512dpiで、定番品のCanon iNSPiCより若干粗さはあるものの、褪せた感じ(色のぎこちなさ)がむしろレトロチックでいいんですよね…。

むずかしい設定が要らず簡単にスマホと繋がって、無線で写真データを送って印刷できる携帯型のプリンターとなり、バッテリー内蔵で電源もいらない。専用のフォト用紙を使うことでインクも要らず、どこでも、素早く、お手軽に写真印刷を楽しめるのが最高です。

まとめ

以上、現在のデスク環境と愛用ガジェットをまるっと紹介してみました。

ここ1年間デスク構築に勤しんでましたが、とりあえず腰を据えて作業に打ち込める環境が作れたかなと。書斎全体で見るとまだまだ改善したいところはあるので、コツコツ時間をかけてアップデートしていく予定です(それも楽しみの醍醐味のひとつ)。

もし「紹介されてないけど、あれはナニ?」みたいなものがあればX(@LOPYLOG)でコメントいただけると喜びます。というわけで、本記事がデスク環境作りの何かしらの参考になれば幸いです!