筆者は仕事柄、キーボードにはこだわっています。長時間使うことも多いため、入力のしやすさが大事なことはもちろん、体への負担を軽減する意味でも、より自分に合ったキータッチを求めています。

これまで高級に分類されるさまざまなキーボードを試してきましたが、中でも「打鍵感」という観点で他と一線を画するのが、静電容量無接点方式を採用するREALFORCE。

今回は定番のフラッグシップモデル「Rシリーズ」から約4年ぶりの最新世代となる「REALFORCE R4」が販売開始されたということで、モニター機を東プレさんからお送りいただきました。実際に2週間ほど使い込んでみたので、打鍵感や機能性などレポートしていきます。

REALFORCE R4の外観

こちらがREALFORCE R4本体。フルサイズとテンキーレスの2タイプに、それぞれ英語配列 / 日本語配列、キー荷重45g/変荷重/30gと選択肢があります。

カラーバリエーションはブラックのほか、スーパーホワイトも選択できます。名前のとおり純度の高いホワイト。シックな佇まいのブラックとは対照的に、清潔感のあるクリアなトーンに仕上がっています。

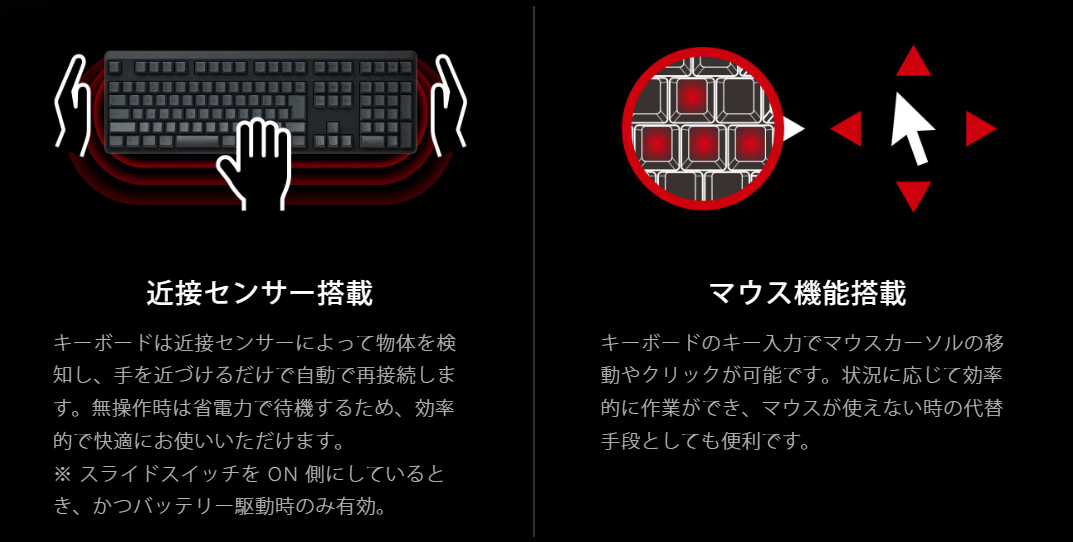

R3からの主な進化として、まず近接センサー機能を新搭載。無操作時は省電力で待機し、手を近づけるだけで自動的に再接続します。さらに、キーボード操作だけでカーソル移動やクリック、スクロールが行えるマウス機能も追加。

加えてAPC(アクチュエーションポイントチェンジャー)は従来の4段階から0.8~3.0mmを0.1mm刻みの22段階へと大幅に拡張されました。キーマクロ対応も含め、従来より一段と柔軟なカスタマイズが可能になっています。

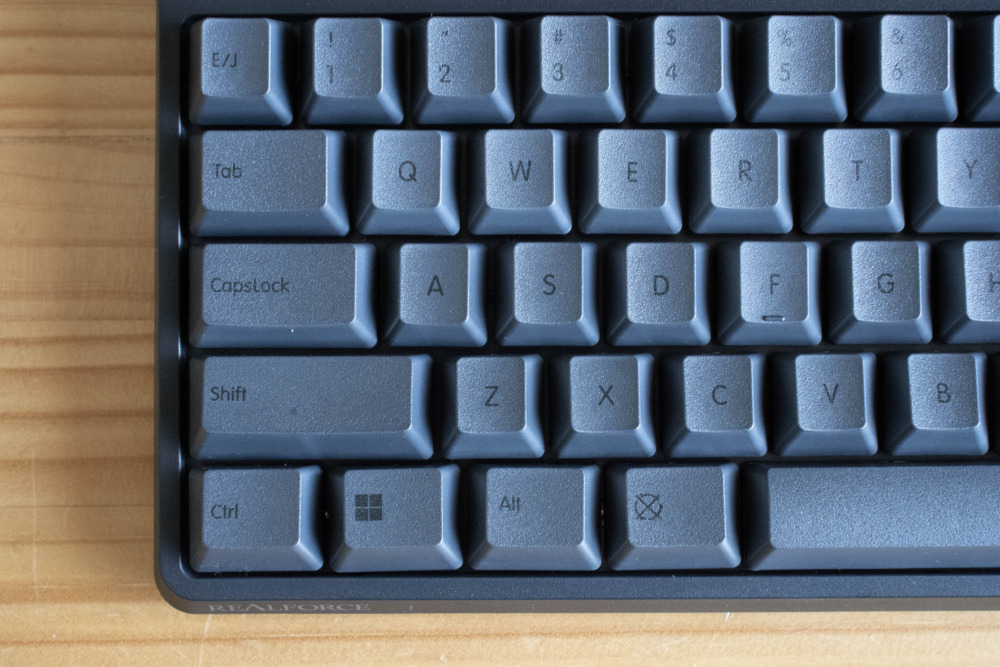

外観面では、刻印の中央配置と「かな無し」の標準化が大きな改良点です。ミニマルな意匠によって余白が生まれ、どんなデスクにも自然に馴染むシンプルで洗練されたデザインに仕上がっています。

刻印の中央配置は、昨年のコンパクトモデル「RC1」で既に採用されていました。一方、R3シリーズは(Mac対応モデルを除き)左上配置が基本でしたが、R4では中央配置に統一され、より洗練された印象に。なお、「かな有り」は45gモデル限定の展開となっています。

ちなみに、これまでは上部にロゴや各種インジケーター、ボタン類をそなえましたが、今回はそれらがオミットされよりシンプルな外観になりました。高級感の演出という意味ではR3に分がある面もありますが、R4は意図的にミニマルさと視覚的なノイズの少なさを優先したデザインへと進化しています。

ケース前後には斜めカットが施され、使用中に手のひらや手首が当たっても痛くなりにくく、触れ心地もやさしいデザインになりました。なお、R3にあったトップパネルの交換機構は、R4では非搭載となっています。

キーボード背面左側には、電源スライドスイッチとUSB Type-Cポート。

接続方式はBluetooth 5.0無線接続およびUSB Type-C有線接続のハイブリッド仕様。最大4台までのデバイスとマルチペアリングでき、ワンタッチで切り替えが可能です。無線接続時は単4電池3本で動作します。無線接続はFn+F1~F4キーで簡単に接続先を切り替えることができ、切替もスムーズです。動作も安定しており、ストレスなく複数のデバイスで使い回すことができます。

底面には「REALFORCE」のロゴ刻印。滑り止めラバーは下部に2つ連立したものが左右に配置されており、上部は左右に各1つというレイアウト。グリップ力も十分に備わっており、安定したタイピングを実現しています。

なおチルトスタンドは1段階のみで、好みに応じて2段階(無調整時:約5度、チルトスタンド使用時:約11度)でタイピング角度を調整可能です。適度な硬さのあるしっかりとした作りで、安定感があります。

REALFORCE R4を使ってみた

まず、新搭載された「マウス機能」と「近接センサー機能」。

マウス機能は、キーボード操作で基本的なマウス操作を行えるというもの。Fnキーと特定キーの組み合わせで、カーソル移動 / 左・中・右クリック / スクロール / チルトに対応します。

実際の使用感として、カーソル移動はやや滑らかさに欠けるため細かな操作には適しませんが、スクロールやチルトは右手だけで完結でき、マウスの補助としてはかなり実用的です。コンセプトとしても非常に面白く、カーソル移動の挙動については今後のアップデートに期待したいところです。なお、マウス機能のキー操作は以下の通りです。REALFORCE CONNECTのキーマップで任意の箇所へ割り当てできます。

- Fn+WASD:マウスカーソル移動(Shiftキー併用でカーソルの移動速度が高速化)

- Fn+ZXC:左、中、右クリック

- Fn+↑↓:スクロール

- Fn+←→:チルト

近接センサー機能は、手前・左右の3辺に備えたセンサーで無操作時は省電力待機 → 手を近づけるだけで自動復帰する仕組みです。離席、着席の多い環境でも使い勝手がよく、無線接続時でも省電力で運用できる点がメリットです(電源スライドをONかつ電池駆動時のみ有効)。

続いて打鍵感。物理的接点を持たないためチャタリングが発生せず、耐久性にも優れている静電容量無接点方式の東プレスイッチを採用。REALFORCE伝統のキースイッチです。ラバードーム構造により底打ちが柔らかく、メカニカルや磁気スイッチでは得がたいしっとりとした唯一無二の打鍵感を実現しています。

同じく静電容量無接点方式を採用する代表格「HHKB Professional HYBRID Type-S」と「REALFORCE R4」、それぞれ実際に打鍵している様子がこちら。

HHKB Professional HYBRID Type-S

REALFORCE R4

R4の方がカチャカチャ感が控えめというか、より低くポコポコと響く印象。打鍵の感触は、途中まで軽いクリック感があり、その後ストンと抜けて底打ちするような感覚で非常に心地よく、腰を据えて安定した文字入力ができます。まるでピアノの鍵盤を叩いているような軽やかな打ち心地がこの上なく至高…。キーキャップのブレについてもHHKBに比べて少ない印象です。

かっこよくて打鍵音の良いキーボードは無数にありますが、中には底打ち音が大きくオフィスやカフェなどでは使用に躊躇するモデルも多数あります。その点、周囲に気を配る必要がある環境下でも問題なく使用できるというのもR4ならではの良さでしょう。

ちなみにキーストロークはR4が4mm、HHKB Professional HYBRID Type-Sが3.8mm、HHKB Studioは3.6mmとわずかながら違いがありますが、ここは言われてみれば深いかなと感じる程度なのでそこまで気にする必要はないかと思います。

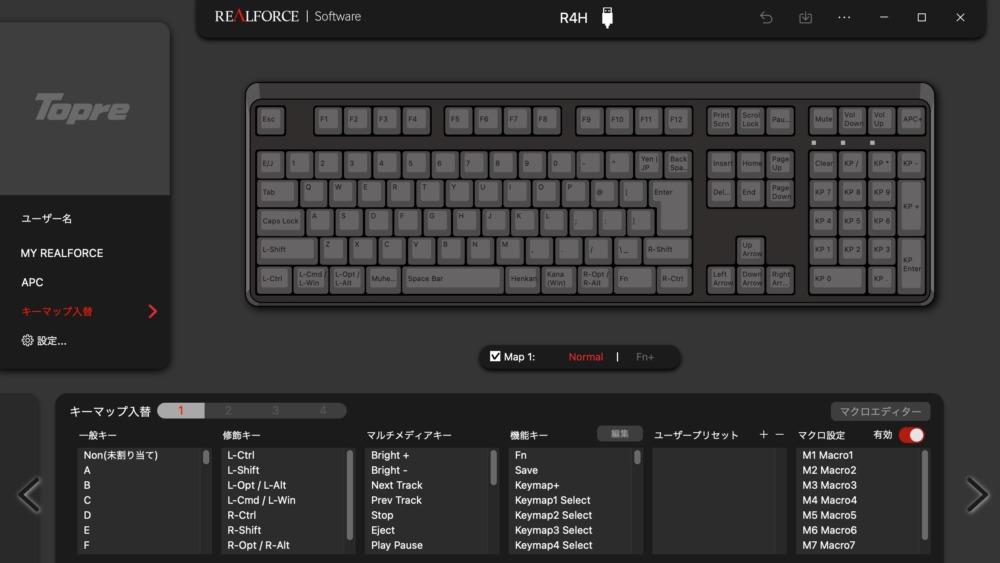

また、REALFORCE R4は専用ソフトウェア「REALFORCE Connect」からキーマップ変更が可能です。

各キーの割り当て変更のほか、ヒートマップから使用頻度の高いキーを把握できたり、キー全体又は特定キーだけの反応感度を調整(アクチュエーションポイント機能)できたり、エコモードの変更・カスタマイズなどできることは多岐にわたります。また、割り当てたキーマップはキーボード本体に保存可能(オンボードメモリー機能)。なので、デバイスを変えてもキーの機能が維持される。これは嬉しい。

打鍵感、機能面どこをとっても完成度の高いREALFORCE R4ですが、しいて難点をあげるなら日常的な持ち運びには適さないってことくらいですかね。横幅奥行きともにRC1モデルに比べて嵩張りますし、テンキーレスモデルでも重量約1.1kgと取り回しもしづらいです。やはり携帯性に重きを置くなら、先日レビューしたコンパクトモデルのREALFORCE RC1一択になるかなと思います。

長く連れ添うパートナーになりうる外付けキーボード

Rシリーズの既存モデルの良いところを全て引き継いだ上で、よりシンプルで洗練された佇まいに、マウス機能や近接センサー機能の追加など随所に進化したREALFORCE R4。国産メーカーなだけあって、しっかりとJISに対応しているのはありがたいですし、長期間使うにあたってソフトウェアが使いやすいというのが嬉しいですね。

さらに、APC(アクチュエーションポイントチェンジャー)は0.8〜3.0mmを0.1mm刻みの22段階で調整可能となり、高速入力やゲームなど幅広いニーズに応えるカスタマイズ性が魅力です。同ブランドのゲーミングキーボード「GX1」に近い操作感へと迫っており(GX1は0.1~3.0mmの30段階、ラピッドトリガー機能搭載)、日常使いや執筆作業はもちろん、ライトゲーマーの方にもおすすめできる一台となっています。

至高の打鍵感に、たしかな静音性、長時間でも指疲れせず、そしてこの見た目。永く使っていく仕事道具として選んで損しないキーボードだと思います。REALFORCEファンはもちろん、逆にこれまでREALFORCEに馴染みがなかった人にも素直におすすめしたい逸品です。